科技日報記者 陸成寬

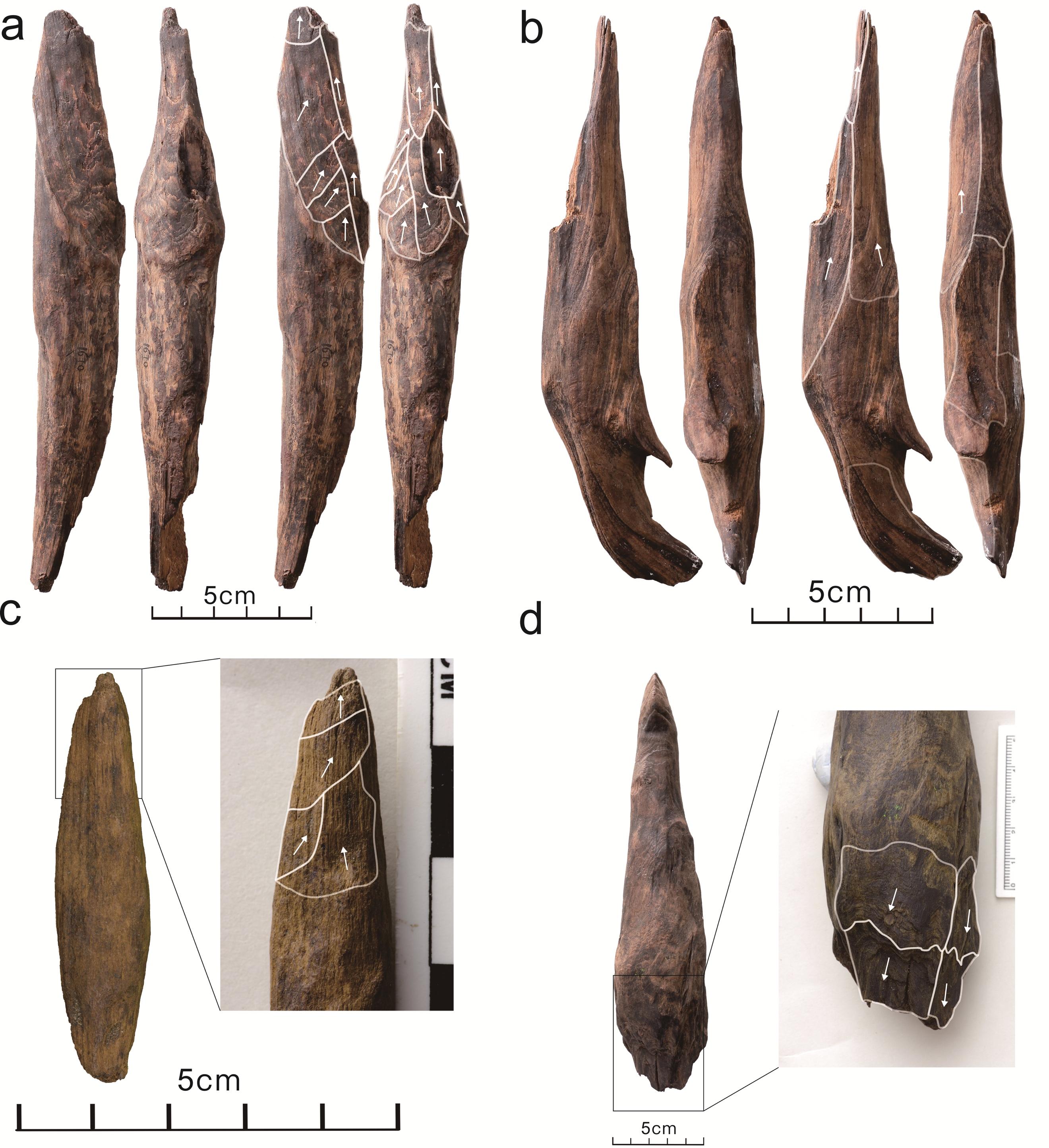

云南一遺址挖出了寶貝!云南省文物考古研究所、中國科學院古脊椎動物與古人類研究所等單位的科研人員,在云南甘棠箐遺址,發現了35件保存完好的、距今約30萬年前的木器。和它們一起出土的還有大量石制品、骨角器、動物化石和植物遺存。特別重要的是,該遺址出土的木器和鹿角“軟錘”,刷新了東亞地區同類工具的最早紀錄,放眼全球舊石器時代遺址也罕見。相關研究成果4日在線發表于《科學》雜志。

甘棠箐遺址位于云南省江川區撫仙湖南岸約5公里處,出土了大量保存完好的木質材料和植物種子。這些通常極易腐爛的有機物質,為何能歷經30萬年而不朽?“我們找到了答案:遺址所在位置曾是古撫仙湖的水邊地帶。遠古的遺物被迅速掩埋在河湖淤泥之下,形成了飽水、缺氧且極度穩定的特殊環境。這個如同天然‘時間膠囊’的環境,奇跡般地守護住了這些脆弱的歷史印記。”論文通訊作者、中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員高星說。

在這項最新研究中,科研人員創新性地綜合運用了古生物地層對比、古地磁、光釋光(OSL)、電子自旋共振(ESR)等多種精密測年技術,進行嚴格的交叉驗證,最終鎖定了古人類在該遺址活動的時間為距今36萬至25萬年之間,這批珍貴木器便屬于這個時期。

那么,如何證明這些深埋數十萬年的木頭確實是古人類制作和使用的工具,而非自然形成的?科研人員通過系統分析給出了鐵證:木器主要用松木制成,其表面清晰可見特定方向性的砍削修整痕跡,尖端則保留著因反復使用而產生的磨光條痕和破損;更關鍵的是,在一些木器尖端附著的土壤殘留物中,檢測到了植物淀粉粒,證明木器的主要功能是挖掘地下植物食材。

高星表示,這項成果刷新了多項傳統認知:它實證了木器在東亞、東南亞古人類生活中扮演著遠超想象的核心角色;首次生動揭示了舊石器時代“采集經濟”的具體場景,特別是古人類利用木器挖掘根莖、獲取豐富食材的方式,展現了熱帶亞熱帶環境下獨特的生存適應策略;同時,它也改寫了學界對東亞舊石器時代文化面貌和技術水平的理解,證明當時古人類已擁有復雜多樣的工具組合和成熟的資源利用智慧。

(中國科學院古脊椎動物與古人類研究所供圖)