深瞳工作室出品

科技日?qǐng)?bào)記者 操秀英 策劃 劉恕 李坤

“全球平均每人每周吃掉的塑料量相當(dāng)于一張銀行卡。”

“人體血栓中首次發(fā)現(xiàn)微塑料。”

“微塑料2小時(shí)入侵大腦。”

……

“微塑料入侵人體”的新聞?lì)l繁登上熱搜,公眾的焦慮似乎與日俱增:我們是否正在被塑料無(wú)聲地吞噬?

塑料曾被稱(chēng)為20世紀(jì)最偉大的發(fā)明之一,廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)生活的各個(gè)領(lǐng)域。可幾十年后,塑料帶來(lái)的白色污染又讓其成為全球公敵。

聯(lián)合國(guó)多次就全球的塑料污染問(wèn)題做出決議,但時(shí)至今日,治理白色污染依然是人類(lèi)面臨的一道共同難題。

遺憾的是,在塑料污染治理領(lǐng)域,舊題未解,又增新題。

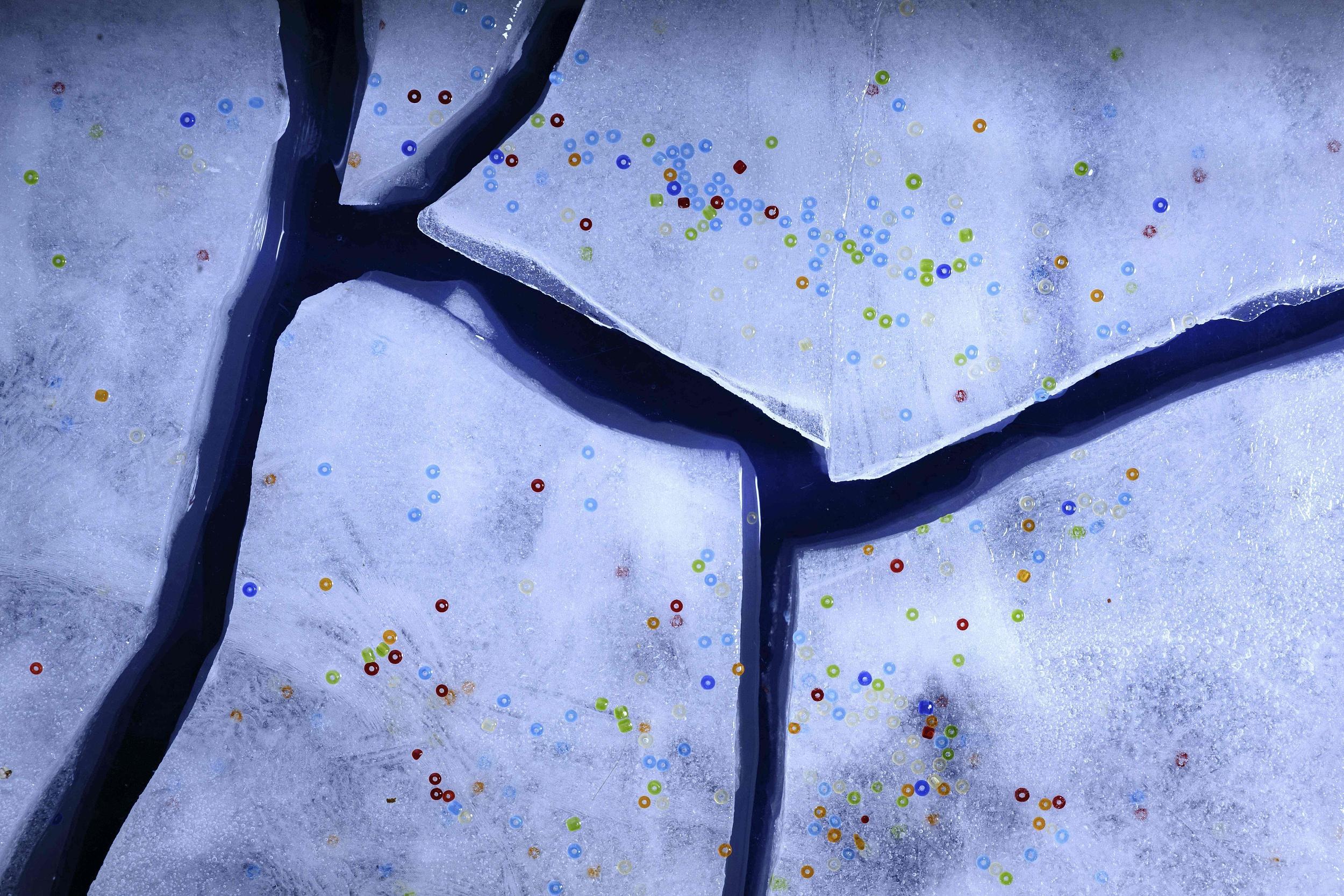

微塑料正是其一。從地球最高的珠穆朗瑪峰區(qū)域的冰雪和溪水,到最偏遠(yuǎn)的南北兩極海冰和新雪,再到馬里亞納海溝的深海沉積物,從人類(lèi)胎盤(pán)到大腦……散落在各個(gè)角落的微塑料,觸動(dòng)了公眾的神經(jīng)。

然而,《自然》雜志官網(wǎng)近日刊文強(qiáng)調(diào),“尚不清楚哪些發(fā)現(xiàn)值得信賴(lài),以及它們可能意味著什么”。該文認(rèn)為,關(guān)于微塑料的危害,“需要更嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)研究”。

無(wú)處不在的微塑料

微塑料這個(gè)詞誕生于2004年。

當(dāng)年,英國(guó)普利茅斯大學(xué)的海洋生態(tài)學(xué)家理查德·湯普森團(tuán)隊(duì)在《科學(xué)》上發(fā)表了一篇影響深遠(yuǎn)的文章。他用一頁(yè)紙匯總了近十年來(lái)在英國(guó)海岸以及海底淤泥中的驚人發(fā)現(xiàn)——這些地方有很多大米粒大小的塑料碎屑,他稱(chēng)之為“微塑料”。

這些微塑料的尺寸大都在5毫米以下,于是科學(xué)界約定俗成地把5毫米以下的塑料稱(chēng)為微塑料。

中國(guó)科學(xué)院理化技術(shù)研究所研究員、工程和生態(tài)塑料國(guó)家工程研究中心主任季君暉告訴記者,雖然此前沒(méi)有微塑料這一概念,但自20世紀(jì)60年代開(kāi)始,科學(xué)家就報(bào)告了環(huán)境中存在大量塑料碎片。

微塑料一詞的出現(xiàn),也標(biāo)志著微塑料研究的開(kāi)始。

在過(guò)去10年中,有關(guān)微塑料的研究數(shù)量爆發(fā)式增長(zhǎng)。2014年,在愛(ài)思唯爾的Scopus數(shù)據(jù)庫(kù)中,包含關(guān)鍵詞“微塑料”的論文有20篇。而在2024年,這一數(shù)字接近6000篇。“這些論文研究方向主要包括微塑料的監(jiān)測(cè)、表征、分布和危害等。”季君暉說(shuō)。

20多年來(lái),全球科學(xué)家給出了詳細(xì)的微塑料分布情況:深海中,北極雪和南極冰中,貝類(lèi)、鹽罐、飲用水和啤酒中,飄在空中,又或隨著雨水飄落在高山和城市中……

幾乎無(wú)處不在的微塑料從哪里來(lái)?有觀點(diǎn)認(rèn)為,塑料制品的濫用和不合理處置,是微塑料產(chǎn)生的主要源頭。據(jù)統(tǒng)計(jì),從1950年至2020年,全球塑料年產(chǎn)量從200萬(wàn)噸增長(zhǎng)到超過(guò)4.5億噸。

對(duì)于制造出來(lái)的海量塑料,回收處理效果不甚理想。2019年,全球塑料制品回收利用率僅9%,按傳統(tǒng)模式處理(包括填埋和焚燒)的有69%;另有22%的塑料無(wú)人管理,隨意滯留在環(huán)境中,降解成微塑料。

科學(xué)家們還發(fā)現(xiàn)了其他微塑料來(lái)源。“不能所有的‘鍋’都由塑料來(lái)背。”季君暉說(shuō),汽車(chē)輪胎上脫落的顆粒,衣服上脫落的合成微纖維等,都能形成微塑料。“滿(mǎn)大街奔跑的汽車(chē),三五年后車(chē)胎變薄,道路上卻沒(méi)有留下印記,磨損的材料也成了飄浮在空氣中的微塑料。”

微塑料最大的特點(diǎn)是彌散性。“由于體積小、重量輕,能夠懸浮在空氣中很長(zhǎng)時(shí)間,所以微塑料能被風(fēng)力傳播到遠(yuǎn)離源頭的地方。”季君暉說(shuō),“理論上來(lái)講,它存在于地球上的任何角落。”

2021年,荷蘭瓦赫寧根大學(xué)環(huán)境科學(xué)家阿爾伯特·庫(kù)爾曼斯發(fā)表論文稱(chēng),他們對(duì)空氣、水、鹽和海鮮中微塑料的有限調(diào)查發(fā)現(xiàn),兒童和成人可能每天攝入十到十萬(wàn)多顆微塑料顆粒。如果做最壞的評(píng)估,人體一年可能攝入的微塑料量大概相當(dāng)于一張信用卡的重量。

部分研究脫離實(shí)際情況

進(jìn)入人體的微塑料會(huì)停留多久,會(huì)帶來(lái)哪些危害?這是科學(xué)家們致力于求解但目前還沒(méi)有確切答案的課題。

挪威科技大學(xué)生物學(xué)家馬丁·瓦格納認(rèn)為,直到大約10年前,科研人員才開(kāi)始將研究重點(diǎn)從研究環(huán)境和動(dòng)物中的微塑料顆粒,轉(zhuǎn)移到評(píng)估其在人體內(nèi)的情況和對(duì)人類(lèi)健康的影響。

自2018年首次報(bào)道人類(lèi)腸道出現(xiàn)微塑料后,肺、肝、脾和腎臟組織中也陸續(xù)檢測(cè)到微塑料的存在,隨后有研究發(fā)現(xiàn)微塑料抵達(dá)了胎盤(pán)。

毒理學(xué)家馬修·坎彭通過(guò)溶解人類(lèi)尸體器官組織的方式追蹤微塑料的分布。今年1月,其團(tuán)隊(duì)發(fā)表在《自然·醫(yī)學(xué)》上的研究表明,2024年的大腦樣本中的微塑料水平比2016年的樣本高出約50%。而且大腦樣本中的微塑料含量比肝臟和腎臟樣本中的高出多達(dá)30倍。

“研究顯示,微塑料已被發(fā)現(xiàn)存在于人體各個(gè)器官中,包括心臟、大腦、肺、母乳等。”季君暉說(shuō)。

基于動(dòng)物實(shí)驗(yàn)的發(fā)現(xiàn)讓研究者們懷疑微塑料可能與人類(lèi)的癌癥、心臟病、腎臟疾病、阿爾茨海默病或生育問(wèn)題有關(guān)。

然而,截至目前,科學(xué)家們似乎還沒(méi)有找到微塑料對(duì)人體有害的確切證據(jù)。世界衛(wèi)生組織2022年的一份報(bào)告曾指出:“目前尚無(wú)充分證據(jù)證明微塑料對(duì)人體健康構(gòu)成直接威脅。”

這一聲音淹沒(méi)在鋪天蓋地的關(guān)于微塑料危害的論文中。“值得警惕的是,這些論文中的結(jié)論相當(dāng)一部分經(jīng)不起推敲,并且沒(méi)有現(xiàn)實(shí)意義。”華東師范大學(xué)塑料循環(huán)與創(chuàng)新研究院院長(zhǎng)李道季直言不諱。

李道季是我國(guó)最早從事微塑料研究的學(xué)者之一。

“塑料是個(gè)統(tǒng)稱(chēng),環(huán)境中的微塑料也是微小塑料的統(tǒng)稱(chēng),其種類(lèi)繁多,尺寸大小、形狀、成分各異,要說(shuō)有影響,對(duì)每個(gè)器官或細(xì)胞類(lèi)型的影響肯定也不同。”李道季說(shuō),“微塑料到底有多少種,來(lái)源有哪些?哪些有害哪些沒(méi)有?如果有害,它們的作用機(jī)制是什么?這些基礎(chǔ)科學(xué)問(wèn)題目前都還沒(méi)有搞清楚。”

在這一前提下,目前的許多研究依賴(lài)于較小的樣本量(通常為20到50個(gè)樣本),并且缺乏適當(dāng)?shù)膶?duì)照組。同時(shí),現(xiàn)代實(shí)驗(yàn)室本身就是納米塑料和微塑料污染的熱點(diǎn),當(dāng)前用于檢測(cè)塑料的技術(shù)很難排除被玷污的可能性。

另一個(gè)問(wèn)題是,迄今為止產(chǎn)生的某些數(shù)據(jù)在生物學(xué)上沒(méi)有意義。《自然》網(wǎng)站上述文章舉例,有研究發(fā)現(xiàn),5.5—26.4微米大小的微塑料顆粒和19—24.5微米長(zhǎng)度的合成纖維出現(xiàn)在大腦組織中。但先前的研究則表明,超過(guò)1微米的顆粒可能太大,無(wú)法通過(guò)肺部的空氣—血液屏障,而任何大于10微米的顆粒可能也無(wú)法通過(guò)腸道—血液屏障。

“沒(méi)有令人信服的機(jī)制性解釋說(shuō)明較大的顆粒是如何繞過(guò)生物屏障的,因此很難接受那些認(rèn)為大于10微米的顆粒已進(jìn)入人體組織的結(jié)論。”該文指出。

此外,部分研究人員為了追熱點(diǎn)、發(fā)論文,設(shè)計(jì)一些不符合常理的實(shí)驗(yàn),得出聳人聽(tīng)聞的結(jié)論。一位不愿意具名的專(zhuān)家給記者舉例子,某科研人員發(fā)表了一篇文章,結(jié)論是微塑料對(duì)小鼠肝臟有毒。“但他給的劑量特別大,相當(dāng)于每天給人吃上百克的微塑料,這種由脫離現(xiàn)實(shí)的數(shù)據(jù)得出的結(jié)論有什么意義?”

因此,在部分學(xué)者看來(lái),微塑料研究夾雜著混亂、謬誤和以訛傳訛。

例如,瑞典學(xué)者曾在《科學(xué)》上刊文,稱(chēng)其首次證明了海鱸魚(yú)幼體對(duì)微塑料的選擇性攝食,且海鱸魚(yú)幼體的生長(zhǎng)和發(fā)育均會(huì)受到微塑料影響。此文引起廣泛關(guān)注和爭(zhēng)議,僅數(shù)天后就因?qū)W術(shù)造假而被撤稿。

存在風(fēng)險(xiǎn)時(shí)盡早采取行動(dòng)

對(duì)于一個(gè)新興的研究領(lǐng)域來(lái)說(shuō),出現(xiàn)這些問(wèn)題并不令人意外。但學(xué)者們認(rèn)為,如果沒(méi)有更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)、透明度,以及研究人員、政策制定者和行業(yè)利益相關(guān)者之間的合作,錯(cuò)誤信息的循環(huán)和低效的監(jiān)管可能會(huì)削弱保護(hù)人類(lèi)健康和環(huán)境的努力。

“微塑料研究還處于起步階段,相當(dāng)于‘戰(zhàn)國(guó)時(shí)期’,有待深入探索的領(lǐng)域還有很多,包括微塑料的形成機(jī)理、傳播機(jī)制、監(jiān)測(cè)手段、危害程度、治理方法等各個(gè)方面。”季君暉認(rèn)為。

李道季則分析,導(dǎo)致全球微塑料研究分歧太大的一個(gè)原因,是缺乏標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的分析方法,結(jié)論性數(shù)據(jù)難以比較。

例如,國(guó)內(nèi)曾有報(bào)道稱(chēng),不同研究團(tuán)隊(duì)對(duì)相同區(qū)域海水所含微塑料濃度的監(jiān)測(cè)結(jié)果相差較大。

“問(wèn)題可能出在微塑料中的衣物纖維,以及分析過(guò)程中的污染。衣物纖維的大小明顯小于其他種類(lèi)的微塑料,但在海水中的比例卻非常高。”李道季說(shuō),采樣統(tǒng)計(jì)口徑是否計(jì)入衣物纖維,會(huì)導(dǎo)致微塑料濃度的差異,“要在不同國(guó)家和地區(qū)間建立一致的標(biāo)準(zhǔn)化方法”。

學(xué)者們期待,深入有效的科學(xué)研究能更透徹地了解微塑料及其潛在風(fēng)險(xiǎn),用扎扎實(shí)實(shí)的數(shù)據(jù)和科學(xué)結(jié)論,為接下來(lái)可能需要采取的管控措施提供科學(xué)依據(jù)。但他們的共識(shí)是,在存在風(fēng)險(xiǎn)時(shí)盡早采取行動(dòng),并鼓勵(lì)公眾參與決策。

“盡管當(dāng)前對(duì)微塑料風(fēng)險(xiǎn)的研究還有一些知識(shí)空白,但政策行動(dòng)不必等待,可以依據(jù)預(yù)防原則立即采取措施。”最早使用“微塑料”一詞的科學(xué)家查德·湯普森指出,比如,禁止不必要的塑料產(chǎn)品、更好的設(shè)計(jì)和供應(yīng)鏈調(diào)整等都有助于減少排放。

歐盟于2023年通過(guò)《微塑料禁限令》,禁止在化妝品、洗滌劑中故意添加微塑料,并計(jì)劃到2030年減少30%的微塑料釋放。在美國(guó),加州2022年立法要求化妝品標(biāo)注微塑料成分;美國(guó)國(guó)家海洋和大氣管理局資助多項(xiàng)海洋微塑料清理技術(shù)。

在我國(guó),微塑料與持久性有機(jī)污染物、內(nèi)分泌干擾物和抗生素,被稱(chēng)為新污染物“四大家族”。2021年,我國(guó)在《“十四五”塑料污染治理行動(dòng)方案》中將微塑料納入監(jiān)測(cè)范圍;2023年《重點(diǎn)管控新污染物清單》明確管控部分微塑料。

一些地方也開(kāi)始嘗試加大微塑料治理的步伐。海南于去年4月發(fā)布該省《重點(diǎn)管控新污染物清單》,共收錄15類(lèi)物質(zhì),前14類(lèi)與國(guó)家清單一致,另新增微塑料為第15類(lèi)。

“雖然目前沒(méi)有證據(jù)證明微塑料的危害,但至少我們可以斷定它沒(méi)什么好處。”季君暉說(shuō),因此,從源頭減少微塑料的產(chǎn)生這個(gè)方向是確定的。

2020年1月,我國(guó)明確要求,到2022年底,禁止銷(xiāo)售含塑料微珠的日化產(chǎn)品。因此,磨砂牙膏、磨砂洗面奶、去角質(zhì)磨砂膏等曾經(jīng)風(fēng)靡一時(shí),現(xiàn)在已難覓蹤跡。因?yàn)椴糠帧澳ド啊碑a(chǎn)品使用的塑料微珠,就是微塑料的一大來(lái)源。

長(zhǎng)期來(lái)看,季君暉說(shuō),從源頭減少微塑料的產(chǎn)生仍有賴(lài)于技術(shù)創(chuàng)新。“我們要?jiǎng)?chuàng)新升級(jí)產(chǎn)生微塑料的物品原料,做好塑料污染處置。”他舉例道,老款注射劑瓶塞一旦針頭插入便會(huì)掉微塑料,現(xiàn)在新研發(fā)的材質(zhì)解決了該問(wèn)題。此外,在微塑料處理方面,清華大學(xué)團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)出高效吸附微塑料的磁性納米材料,華東理工大學(xué)研發(fā)出微塑料攔截技術(shù)以用于污水廠升級(jí)等。

“減少微塑料并不是口號(hào)。”季君暉表示,微塑料在不同物品中,處理途徑不盡相同,需要各個(gè)行業(yè)形成減少微塑料污染共識(shí),找到解決方法,為行業(yè)治理提供成果經(jīng)驗(yàn)。

【記者手記】

科研無(wú)需急躁 公眾不必恐慌

操秀英

這是一篇被朋友圈催出來(lái)的報(bào)道。

“我們的大腦里真的有微塑料了?”“聽(tīng)起來(lái)微塑料已經(jīng)無(wú)處不在,我們能做些什么?”當(dāng)我在朋友圈看到一些很少在社交媒體露面的朋友,也開(kāi)始轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)微塑料研究新發(fā)現(xiàn)的報(bào)道并配發(fā)上述文字時(shí),我決定去深入了解這一話(huà)題。

但隨著采訪的深入,我一度擔(dān)心這是個(gè)要半途而廢的選題。通常這類(lèi)稿件的采寫(xiě)邏輯是,專(zhuān)家們分析某個(gè)問(wèn)題有多嚴(yán)重,然后提出解決方案,但微塑料不屬于這類(lèi)。最初翻閱的海量文獻(xiàn)確實(shí)顯示,它已經(jīng)無(wú)孔不入,且對(duì)多個(gè)器官造成潛在危害,但經(jīng)專(zhuān)家一分析,部分研究的科學(xué)性似乎經(jīng)不起推敲。

呈現(xiàn)對(duì)微塑料研究的不同看法,且與大眾認(rèn)知有偏差的觀點(diǎn)是否有意義?“專(zhuān)業(yè)的科技媒體不就應(yīng)該報(bào)道這些嗎?不要讓公眾和輿論裹挾在熱鬧紛雜的數(shù)據(jù)和結(jié)果中,要告訴他們不同的側(cè)面。”一位學(xué)者的話(huà)堅(jiān)定了我完成這篇報(bào)道的信心。

微塑料的普遍性已毋庸置疑。它們以隱形入侵者的姿態(tài)滲透進(jìn)地球生態(tài)鏈,存在于深海、極地冰川、空氣和人體血液中。雖然科學(xué)界對(duì)微塑料健康風(fēng)險(xiǎn)的結(jié)論始終謹(jǐn)慎,但“有害論”相比而言更吸引眼球。世界衛(wèi)生組織“目前尚無(wú)充分證據(jù)證明微塑料對(duì)人體健康構(gòu)成直接威脅”的審慎判斷,被淹沒(méi)在“人體血液首次檢出微塑料”等爆炸性新聞中,成了被遺忘的注腳。

公眾的恐慌往往源于信息的碎片化。一則“微塑料或?qū)е录?xì)胞損傷”的實(shí)驗(yàn)室研究,經(jīng)社交媒體傳播后,可能被簡(jiǎn)化為“塑料致命”;一篇探討微塑料與腸道菌群關(guān)聯(lián)的論文,或許會(huì)被解讀為“吃外賣(mài)等于慢性自殺”。這種認(rèn)知偏差的背后,是科學(xué)與公眾對(duì)話(huà)的斷層——科研的復(fù)雜性被剝離,結(jié)論被斷章取義,最終演變?yōu)橐粓?chǎng)集體的環(huán)境焦慮。

“現(xiàn)階段,我們一定要告訴公眾,不必對(duì)微塑料感到過(guò)度恐慌。”多位受訪專(zhuān)家反復(fù)告訴記者。

在他們看來(lái),科研領(lǐng)域的急躁帶來(lái)的危害或許比微塑料本身更值得警惕。近年來(lái),微塑料研究成為熱點(diǎn),但部分成果卻陷入“為發(fā)表而研究”的怪圈:有團(tuán)隊(duì)倉(cāng)促建立動(dòng)物模型,用超高劑量微塑料喂養(yǎng)模式動(dòng)物,得出“顯著毒性”的結(jié)論;也有機(jī)構(gòu)急于將實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)外推至人體,忽略劑量與暴露途徑的差異。

無(wú)疑,微塑料是一個(gè)需要長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)、多維評(píng)估的全球性課題。公眾的環(huán)保意識(shí)覺(jué)醒值得珍視,但恐慌無(wú)益于解決問(wèn)題。減少一次性塑料使用、支持循環(huán)經(jīng)濟(jì)、參與垃圾分類(lèi),這些行動(dòng)本身已是對(duì)微塑料議題最務(wù)實(shí)的回應(yīng)。而科研界則需回歸初心:少一些追逐熱點(diǎn)的功利,多一些深究機(jī)理的耐心;少一些非黑即白的斷言,多一些“不確定中尋找確定”的謙卑。

畢竟,對(duì)抗微塑料的真正武器,不是制造恐慌的流量,也不是急就章的論文,而是人類(lèi)對(duì)科學(xué)精神的堅(jiān)守——承認(rèn)未知,但執(zhí)著于探索;警惕風(fēng)險(xiǎn),但拒絕失真。