科技日報記者 朱虹 通訊員 趙真

2025年2月20日20時4分,寧夏回族自治區銀川市許多市民的手機屏幕突然變為醒目的橘黃色,全國地震預警微信小程序彈出緊急提示——“有感地震,請注意防范”。

這是中國地震預警網第242次準確播報。國家地震烈度速報與預警工程(以下簡稱“國家地震預警工程”)總工程師、中國地震局工程力學研究所強震動觀測中心主任馬強及其團隊用十余年“織”就了這張守護網。日前,馬強接受科技日報記者采訪,講述了他和團隊從科學研究到示范探索、再到應用服務的艱辛過程。

“我們要成為‘吹哨人’”

記者:地震預警和地震預報有何區別?

馬強:地震預警和地震預報是兩個完全不同的概念。地震預報是指在地震發生前,工作人員依據觀測資料研判,進而推斷出未來地震可能發生的時間、地點和震級大小。而地震預警是在地震發生后,更準確地說,是在地下斷層剛開始破裂,但地震波還未傳播開來時,通過技術手段快速發出警報。

記者:請您簡要介紹下國家地震預警工程。

馬強:我國是地震多發國家。為增強地震災害監測預警和風險防范能力,2018年中國地震局啟動國家地震預警工程建設。歷經5年多,該工程于2024年全面建成。我和團隊為此做的研究在2005年前后就已開始。

傳統地震監測往往是事后告知,而我們要成為“吹哨人”。國家地震預警工程建成了覆蓋全國的地震預警網。在重點預警區,首報用時平均僅7秒;在一般預警區,首報用時為10秒至30秒。這張網可以在破壞性地震波到達前為人們爭取數秒至數十秒的避險時間。

記者:重點預警區和一般預警區是如何劃分的?

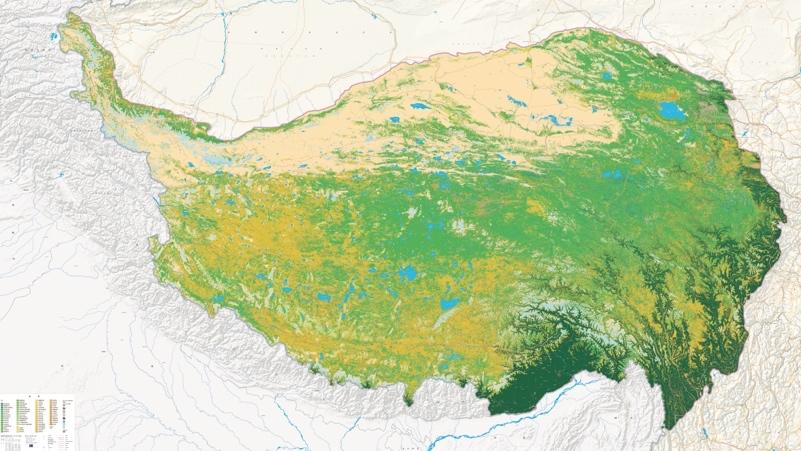

馬強:綜合考慮我國震情特點、人口分布以及經濟發展等因素,我們將全國劃分為重點預警區和一般預警區。重點預警區涵蓋華北、南北地震帶、東南沿海、新疆天山中段以及拉薩這5個區域,涉及19個省(區、市)。在這些地區,地震預警網具備震后10秒內進行預警的能力。我國其余地區則為一般預警區,地震預警網在這些地區具備在震后10秒至30秒內進行預警的能力。

記者:當地震發生,地震預警網如何工作?

馬強:1.8萬個地震觀測站點共同構建起這張地震預警網,24小時不間斷監測大地的震動。當地震發生,距離震源最近的觀測站點會先捕捉到地震波信號,處理系統對捕捉到的信號進行分析,甄別其究竟是地震信號還是干擾。隨著地震波不斷傳播,更多觀測站點捕捉到地震波信號。基于這些信息,自動化處理系統能夠快速鎖定地震發生位置,估算震級大小。一旦地震震級達到預先設定的預警級別,預警信息便會立即通過發布系統自動發出。

記者:地震預警網實現了哪些突破?

馬強:過去,受限于數據處理技術和能力,需要等到較多觀測站點接收到相對完整的地震波信息,才能最終給出地震的基本參數,如震級、震中位置等。整個流程耗時較長,通常需要2分鐘左右才能完成一次地震速報。這種“分鐘級”的響應速度,在爭分奪秒的地震緊急處置場景下,明顯滯后。

如今,隨著科技進步,我們實現了重大突破,從過去的“分鐘級”地震速報時代,進入了“秒級”地震預警時代。有了這張地震預警網,除了能在震后數秒內發出預警信息,我們還可以在震后數分鐘內,進一步細化地震相關參數;在數小時至數天內,持續為后續救援、災害評估等工作提供全方位、動態更新的地震信息。可以說,目前我國已經形成了“秒—分—時—天”全時序地震信息產出體系,應對地震災害能力大幅提升。

記者:截至目前,全國地震預警網預警了多少次?預警用時是多少?

馬強:在國家地震預警工程建設過程中,我們始終堅持邊建設、邊運行、邊服務的原則。自2021年5月起,全國地震預警網已成功處理4.0級以上地震200余次。平均而言,從地震發生到發出首報信息,僅需7.4秒。與地震速報結果相比,該預警網所給出的震級,平均偏差僅0.4級。全國地震預警網展現出的強大預警能力,遠超最初的設計預期。

“遇到困難再堅持一下”

記者:在預研階段,您和團隊遇到的最大難題是什么?

馬強:如何使地震預警的時效性與可靠性同時達到較高水平,是我們在預研階段遇到的最大難題。

在大地震的破裂過程尚未完全結束時,我們就要預估地震可能達到的震級,這極具挑戰。除此之外,地震波傳播路徑千差萬別,且可能受到周邊環境影響,導致我們實際能夠獲取的信息存在不確定性和噪聲干擾等問題。加之地震的突發性,留給信息甄別與篩選的時間極少,使得我們能夠有效運用到地震預警中的信息非常有限,為精準實現地震預警造成極大困難。

記者:為了解決這些問題,您和團隊做了什么?

馬強:為了實現地震預警快、穩、準,我們攻克了60余項關鍵技術。在地震波數據實時傳輸與預處理方面,我們運用多源異構觀測數據融合算法與實時仿真技術,搭建起具備10萬通道級規模的分布式地震數據實時處理平臺。該平臺擁有強大的數據處理能力,能夠實現5萬臺次實時數據的高效匯聚,并在“秒級”時間內完成并發處理,有效解決了海量地震數據實時處理難題。

在保障系統可靠性方面,我們研發出多模塊多中心綜合判定技術,同時構建了國省兩級融合決策機制,進而解決了多站網、多系統、多平臺環境下預警結果的決策難題,顯著降低了預警過程中誤報、虛報、漏報等的發生概率,有力提升了地震預警的準確性。

記者:在技術攻關階段,有沒有讓您印象深刻的事?

馬強:有一件事讓我至今記憶猶新。2020年初,我們在研發多模塊多中心綜合判定技術時,陷入困境。不同中心之間的結果交互存在較大延遲,導致綜合判定結果總是不統一。團隊成員連續奮戰了好幾個晝夜,不斷排查問題、優化算法,卻收效甚微。大家都疲憊不堪、壓力巨大,甚至有人開始懷疑我們的研究方向是否正確。

然而,就在大家幾乎要陷入絕望時,團隊里一位年輕的工程師提出了一個全新的思路:對國省兩級信息的握手策略進行徹底重構。這個提議瞬間點燃了大家的希望。于是,我們立刻調整方案,全力投入到新的嘗試中。經過連續48小時的奮戰,我們終于解決了這個難題。那一刻,整個團隊歡呼雀躍,所有的疲憊和壓力煙消云散。這次經歷讓我深刻體會到,遇到困難再堅持一下,希望就在不遠處。

記者:怎么保證地震預警信息能及時送達用戶?

馬強:為確保地震預警信息能夠及時、準確地送達用戶,我們建立了“四進”機制,即預警信息進廣播、進電視、進手機、進大屏,并綜合運用應急廣播、專用終端等,推出廣覆蓋、秒級觸達的地震預警信息服務。

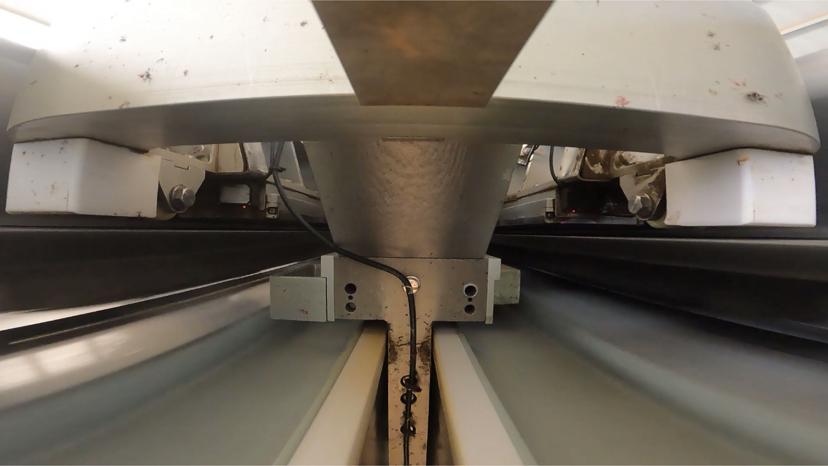

除此之外,針對專業用戶和特殊用戶,我們推出了定制化、個性化的緊急地震信息服務,同時積極與行業部門對接,針對高速鐵路、核電站、油氣管網、高壩水庫等重大基礎設施構建緊急處置模型,并在高鐵、管網、電梯等關鍵設備上進行示范應用,成功填補了我國跨行業地震應急聯動處置服務的空白,有力促進地震風險防控與國家經濟建設的深度融合,為保障人民生命財產安全和經濟社會發展提供了堅實支撐。

“注重培養創新思維”

記者:請您介紹下所在科研團隊。

馬強:我們團隊是一支典型的產學研用結合的團隊,匯聚了來自中國地震局工程力學研究所、福建省地震局、中國地震臺網中心、中國地震局地球物理研究所等單位的科研精英,還有深圳防災減災技術研究院和華為技術有限公司的技術骨干。我們從最初十幾人的小團隊,發展到如今以年輕科技人員為主體的數十人的研究隊伍,團隊成員專業背景涵蓋地球物理、地震學、地震工程學等多學科。不同學科人才通過思想碰撞,解決了大量關鍵技術問題。

記者:您如何培養團隊里的年輕人?

馬強:我注重培養他們的創新思維,鼓勵他們跨學科學習和實踐。在實際工作中,給予他們充分的指導和實踐機會,讓他們在地震預警工程項目中鍛煉成長。同時,我也會分享自己的經驗和見解,引導他們應對科研中的難題和挑戰,幫助他們在項目中找到自己的研究方向和定位。當年輕人遇到困難時,我會鼓勵他們勇敢嘗試新方法,培養他們獨立思考和解決問題的能力。

記者:地震科學與技術研究涉及地質學、地震學、工程學等多個學科。對于培養具備跨學科研究能力的復合型人才,您有什么建議?

馬強:我建議加強學科交叉課程的設置,讓學生在學習本專業知識的同時,也涉獵其他學科知識。同時,鼓勵青年人才參與涉及多學科的科研項目和實踐活動,在實踐中培養跨學科的思維和能力。除此之外,行業內部也應加強聯動,以需求為導向,搭建多學科交流與合作的平臺,促進不同學科背景的人才相互學習、共同進步。學校和科研機構還應提供更多實踐機會,讓年輕人在實際工作中了解不同學科,從而更好地培養他們的跨學科工作能力。

記者:請您給地震研究領域的年輕人一些建議。

馬強:首先,要保持對學科的熱愛,這是支撐年輕人在科研道路上不斷前行的動力。其次,要勇于探索和創新,地震預警等領域還有很多未知等待我們去發現,不要害怕困難和挑戰。再者,要注重學科交叉和融合,拓寬自己的知識面和視野,培養綜合解決問題的能力。最后,要有耐心和毅力,地震研究是一項長期而艱巨的任務,需要我們持之以恒地努力和付出。在研究過程中,要善于總結經驗教訓,不斷提升自己的科研水平和能力。

[記者手記]

盡管國家地震預警工程已交付,但馬強的工作節奏并未放緩。他的日程被各種研討會和實驗填滿,采訪只能安排在他午休的間隙。

馬強帶我走進擺滿示波器和服務器機柜的會議室時,墻上的LED屏正“跳動”著川滇地區的地震監測數據。馬強輕觸屏幕調出三維波形圖,那些起伏的曲線仿佛在“講述”這位總師20年的科研光陰。

2003年春天,馬強進入中國地震局工程力學研究所。從那時起,他和團隊便開始了與地震波賽跑的“科技長征”。

“從分鐘級到秒級,不是簡單的數字游戲,我們要一秒一秒地‘死磕’。”馬強指著屏幕上實時更新的震源參數說,“當地震橫波以每秒3.5公里的速度傳播,預警快0.1秒,或許就能多挽救一些人的生命。”

2013年四川省雅安市蘆山縣震后55秒產出自動速報結果,2021年四川省瀘州市瀘縣震后4.8秒對外發布地震預警信息……這些數字背后,有上百次的技術迭代,還有由馬強帶領的專家團隊熬過的百余個不眠之夜。

如今,覆蓋面積330萬平方公里、服務6.6億人的全國地震預警網,在孕育新的可能。馬強團隊正將人工智能和物聯網等信息技術“織”入這張網。“今年我們將在四川地區試驗部署基于家庭光貓的震動物聯終端,把地震預警盲區再縮小一些,使地震預警服務覆蓋的人群再多一些。”說這話時,馬強的眼里閃著光。

臨近采訪結束時,警報聲突然響起——原來是模擬演練。馬強條件反射般站起來查看數據,確認無誤后才慢慢坐下。

在與地震的“賽跑”中,人類還沒有取得真正的勝利。但我相信,“馬強”們會堅持不懈、分秒必爭,直到“跑”贏地震波。