科技日報記者 孫明源 華凌 談琳

“故教化之行也,建首善,自京師始。”

首都這一稱號,表明了北京作為全國政治中心的地位。與此同時,在中國傳統文化當中,首都之“首”還應該是風氣開創、舉措革新之首。如今,在我國城市紛紛轉型發展的新階段,北京也在城市更新、基層治理等方面貢獻了高質量發展的“北京方案”。

近日,在北京“高質量發展調研行”主題采訪活動當中,記者看到,從通州區煥然一新的社區樓宇,到東城區舒適宜人的老城街區,再到豐臺區拔地而起的新興產業園區,北京用不同層次、不同區位的大量案例表明,科學理念是城市邁向“首善”的重要助力。

社區更新立足民生需求

社區建成30年,在2300余人的常住人口中,有6成是老年人……位于北京市通州區的云景里從各方面來看都是一個“老”小區,但是來到這里,卻感受不到“暮氣”。平整的道路、清爽的樓棟外立面、別致的綠地,無一不彰顯著云景里小區的活力和綜合整治的成功。

通州區重大項目協調服務中心副主任邱磊介紹,云景里小區綜合整治項目實現了兩個“雙百”:居民上下水改造率100%和外窗護欄拆除率100%。“雙百”實現的背后,離不開民意的充分調研,以及小區居民對綜合整治工作的高度理解與配合。

“整治過程中,工作人員做了大量調研。我們聯合九棵樹街道共同組織了10余場居民見面會,利用小程序搭建了線上‘意見箱’,通過多渠道與600余人次溝通,共收集意見建議133條。”邱磊說,正是基于對居民真實需求和小區深層次問題的精準把握,才使得社區綜合整治項目得以順利完成。

“過去,我們的城市規劃、社區建設就像是在白紙上作畫,設計只要跟著城市擴張走就行。現在,特大城市已經建成,城市進入了提升質量、更新改造的新階段。只有樹立實事求是、以人為本的科學思維,用科學的方法做調研,獲取人們的真實需求,才能做好規劃設計工作。”中國城市規劃設計研究院城市更新分院院長范嗣斌說。

街區改造注重統籌兼顧

朝陽門是北京面向東方的門戶,如今,這里的街道已成為東城區環境整治提升的先鋒。今年,歷時近一年的朝陽門南、北小街整治提升工作圓滿結束,這條有著700多年歷史的老街完成了又一次轉型。

北京市城市規劃設計研究院名城所主任工程師李明揚告訴記者,2001年前后,原本狹長的“小街”逐漸變成了多車道寬馬路、大綠地。然而,小街格局“變大”的同時,“以車為本”的大路、封閉的綠地給行人和商戶帶來了諸多不便。

對此,東城區2023年底開展朝陽門南、北小街環境整治提升工作。通過打破隔離、禁錮,調整道路空間、細化交通組織、改造市政設施、提升景觀節點、優化商業品牌形象等措施,實現了從道路空間到城市公園、從環境美化到社區營造的全方位改造。

“城市規劃背后的科學理念,也體現在統籌性上。街區的景觀、設施與社會治理存在普遍聯系,好的改造提升能帶來大的政治經濟效益。擺脫孤立與片面的思維方式,在規劃中引入多元、發展的理念,是做好工作的關鍵。”范嗣斌說。

回龍觀、天通苑社區被戲稱為“睡城”。旨在通過提升街區軟硬件設施提升社會治理能力的“回天行動計劃”正在如火如荼地開展。今年,“回天行動計劃”在教育、交通、醫療衛生養老、文體綠化、市政基礎設施、社會管理、城市更新等7個領域,全年滾動實施了105項重點項目。

曾經的高速發展階段造就的“睡城”,正在被“喚醒”。

園區規劃放眼今昔風物

曾幾何時,主打服裝產業的大紅門地區是社會學家研究城市治理難題的重要場地。如今,這里正在轉型成為北京南中軸上的產業新高地。

過去10年,豐臺區累計疏解一般制造業企業365家,疏解提升區域性批發市場216家,完成了大紅門地區45家市場的疏解騰退。隨著疏解騰退與轉型升級,區域環境秩序明顯好轉,交通通行能力提升,擁堵報警數大幅下降。城管舉報數、110平臺接警數和刑事案件發案率都有了明顯下降。

在此基礎上,大紅門地區迎來了新的發展機遇。新建成的南中軸國際文化科技園,園區總建筑面積19.5萬平方米,提供近10萬平方米產業空間,3萬平方米服務配套,近500套人才公寓。截至今年2月,南中軸國際文化科技園已入駐170余家高精尖企業,包括國家專精特新“小巨人”企業2家、上市公司子公司1家、國家高新企業40家。

回龍觀、天通苑地區和大紅門地區一北一南,都把發展前沿產業作為區域轉型升級的重要助力。

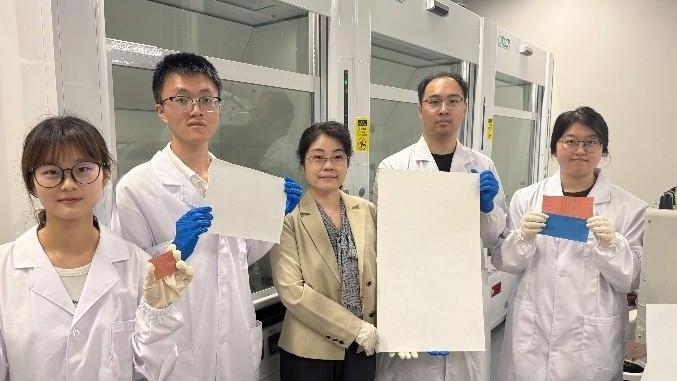

海淀區的東升鎮是中關村東升科技園的所在地,入駐了近400家企業,涉及大信息、大健康、新能源、新材料等領域。

東升鎮黨委書記趙仕偉告訴記者,回望歷史,東升鎮從以農業為主導產業的郊區農村,發展成為工業經濟發達鄉鎮,又逐步轉型升級成“高精尖”產業聚集、“產城人”融合發展的新型城鎮。

城市形態與前沿產業彼此相因,正塑造著古都北京的新面貌。