科技日報記者 張夢然

在我們生活的每一天,學習新事物都是必不可少的一部分。無論是新的工作任務、最新流行歌曲的歌詞,還是前往商場的新路線,我們的大腦都在不斷地適應和吸收這些信息。但是,你有沒有想過,這一切是如何在我們大腦中發生的呢?

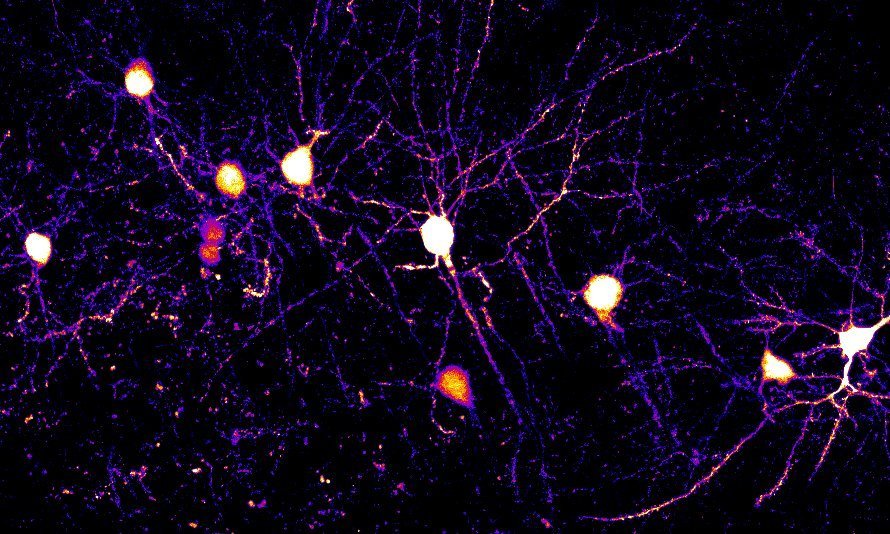

想象一下,你的大腦就像一個龐大而復雜的宇宙網絡,由數萬億個突觸(即神經細胞之間的連接點)組成。每當你要學習新東西時,這個網絡就會開始精心策劃一場變革,某些連接會因新信息而變得更加強大,而其他的則逐漸減弱。這就是所謂的“突觸可塑性”,它是大腦如何編碼新知識的關鍵。

直到最近,科學家還認為大腦中的這種學習過程遵循著一套統一的規則。然而,美國加州大學圣迭戈分校的一組神經生物學家通過研究改變了這一看法。他們使用雙光子成像的尖端技術,放大了小鼠的大腦活動,追蹤了學習過程中單個突觸和神經元的變化。發表在最新一期《科學》雜志上的這項新成果,揭示了一個驚人的事實——不同區域的突觸實際上“各司其職”,遵循不同的規則進行調整。

這就像在一個龐大的蟻群中,每只螞蟻雖然只知道自己的任務,但它們共同合作完成了一項看似不可能完成的任務。同樣地,大腦中的每個神經元其實會根據其位置執行不同的計算,以幫助我們學習和記憶。這項研究不僅推翻了傳統的觀念,還為理解大腦如何解決所謂的“信用分配問題”提供了新視角。

這些發現對人工智能的發展也具有重要意義。以往的人工智能系統大多依賴于一套通用的學習規則,但這項研究表明,模仿大腦的方法可能需要更加多樣化。對于健康領域而言,這些成果可能會開啟治療成癮、創傷后應激障礙、阿爾茨海默病以及孤獨癥等疾病的新篇章。

深入研究大腦是如何學習的,不僅是對科學界的一個重大貢獻,也為普通人提供了一個更深刻的理解自我和世界的方式。