科技日報記者 劉霞

想象一下,潛艇無需浮出水面即可重新定位并保持準(zhǔn)確航向;飛機(jī)不受GPS信號中斷的影響,安全且精準(zhǔn)地在天空翱翔;應(yīng)急響應(yīng)人員在煙霧彌漫的建筑物或地下隧道中精準(zhǔn)定位每個生命跡象;自動駕駛汽車游刃有余地穿梭于鋼鐵叢林間……

澳大利亞對話網(wǎng)站近日報道,上述看似科幻的場景,有望在方興未艾的量子傳感器技術(shù)的催化下變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。量子傳感器將開啟導(dǎo)航新時代,不僅能引導(dǎo)人們活動的軌跡,也在重構(gòu)人們與世界的連接方式,拓展人類對宇宙的探索。

衛(wèi)星導(dǎo)航強(qiáng)大卻脆弱

全球定位系統(tǒng)(GPS)等衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)已經(jīng)深深融入現(xiàn)代生活中,成為人們不可或缺的基礎(chǔ)設(shè)施,維系著現(xiàn)代文明有序運(yùn)轉(zhuǎn)的神經(jīng)脈絡(luò)。它不僅為人們的日常出行提供導(dǎo)航,還支撐著從金融交易到電力調(diào)度等關(guān)鍵領(lǐng)域。股市的毫秒級交易依賴衛(wèi)星授時,龐大的電網(wǎng)系統(tǒng)也需要其實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)平衡。在廣袤的田野間,自動駕駛拖拉機(jī)沿著衛(wèi)星劃定的軌跡耕作;牧場上,電子圍欄通過定位信號聚攏散養(yǎng)的牛羊;而當(dāng)危機(jī)發(fā)生時,應(yīng)急車輛呼嘯駛過的每一條最優(yōu)化的路徑,也打上了導(dǎo)航衛(wèi)星的烙印。

然而,這諸多便利背后,潛藏著衛(wèi)星導(dǎo)航脆弱的缺點(diǎn)。衛(wèi)星信號可能會因?yàn)閼?zhàn)爭、恐怖主義或隱私等問題而受到干擾。

更不可控的威脅來自變幻莫測的太空。周期性爆發(fā)的太陽風(fēng)暴會將大量帶電粒子拋向地球,這些宇宙洪流沖擊磁場時,會導(dǎo)致衛(wèi)星信號如風(fēng)中之燭般飄搖。雖然多數(shù)擾動轉(zhuǎn)瞬即逝,但強(qiáng)風(fēng)暴可能造成重大破壞。

這種脆弱性帶來的代價遠(yuǎn)超想象。研究顯示,GPS信號發(fā)生故障一天,就會給美國造成10億美元的經(jīng)濟(jì)損失。而更可怕的影響在于蝴蝶效應(yīng)——當(dāng)導(dǎo)航信號消失,從物流調(diào)度到災(zāi)害預(yù)警,多個關(guān)聯(lián)系統(tǒng)將如多米諾骨牌般接連崩塌,給人類生命財產(chǎn)安全造成重大損失。

此外,衛(wèi)星導(dǎo)航信號無法滲透到水下或地下空間,在摩天大樓林立的城市,GPS信號有時也像無頭蒼蠅般四處碰壁——谷歌地圖上飄忽不定的藍(lán)點(diǎn),正是現(xiàn)代人熟悉的“數(shù)字迷航”的生動體現(xiàn)。

打破“數(shù)字迷航”困局

在某些場景下,衛(wèi)星導(dǎo)航信號不佳,甚至難以企及,而量子傳感器有望打破“數(shù)字迷航”的困局。

芬蘭國家技術(shù)研究中心微電子和量子技術(shù)部負(fù)責(zé)人佩卡·伊科寧解釋說,量子傳感器是一種利用量子力學(xué)原理來探測和測量微觀世界的新型工具。它們利用量子疊加態(tài)和量子糾纏等特性,能夠?qū)﹄娏鳌㈦妶觥⒋艌觥⒐夂蜁r間等多種物理特性進(jìn)行高靈敏度測量,具有遠(yuǎn)超傳統(tǒng)傳感器的能力。

伊科寧說,量子傳感器之所以如此靈敏,是因?yàn)榱孔恿W訒χ車h(huán)境中的微小變化作出反應(yīng)。與可能錯過微弱信號的普通傳感器不同,量子傳感器非常擅長檢測時間、重力或磁場等事物的微小變化,而這種靈敏度和準(zhǔn)確度對于穩(wěn)健的導(dǎo)航系統(tǒng)至關(guān)重要。

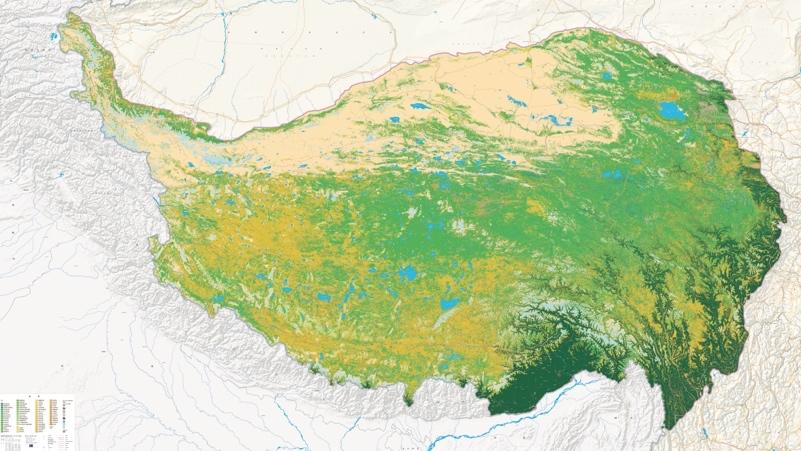

一些研究機(jī)構(gòu)和企業(yè)正在研制新型量子傳感器,如澳大利亞斯威本科技大學(xué)創(chuàng)新星球研究所、德國科技集團(tuán)博世量子傳感器公司等。這種傳感器可測量地球不變的磁場,因此不易受到影響,從而能夠在空中、道路和水下提供超精確導(dǎo)航。

據(jù)德國《世界報》網(wǎng)站稍早時間報道,博世量子傳感器公司表示,給飛機(jī)導(dǎo)航時,這種傳感器可測量地球磁場,沿著磁場引導(dǎo)飛機(jī)飛行,這時就不需要GPS信號。除補(bǔ)充或替代GPS系統(tǒng)外,衛(wèi)星信號覆蓋不佳的地球南北兩極也是此類傳感器的用武之地。

小型化和降成本是關(guān)鍵

創(chuàng)新星球研究所所長艾莉森·基利暢想,未來的導(dǎo)航系統(tǒng)將集成量子傳感器,通過測量地球磁場和引力場提高定位精度,利用量子陀螺儀精準(zhǔn)指向,并通過緊湊的原子鐘和互聯(lián)的計時系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)卓越計時。

量子導(dǎo)航藍(lán)圖令人神往,但量子傳感器與量子計算一樣,不可避免地會面臨重大的設(shè)計挑戰(zhàn)。關(guān)鍵障礙包括降低量子傳感器的尺寸和功率需求、提高量子傳感器在受控實(shí)驗(yàn)室環(huán)境之外的穩(wěn)定性、將其集成到現(xiàn)有導(dǎo)航系統(tǒng)中等。

博世量子傳感器公司首席執(zhí)行官卡特琳·科貝表示,目前,量子傳感器的大小與智能手機(jī)相當(dāng)。他們致力于為其“瘦身”,目標(biāo)是將其縮小至計算機(jī)芯片大小。首批產(chǎn)品預(yù)計于本世紀(jì)30年代初上市。

成本則是另一個障礙。現(xiàn)有量子設(shè)備既昂貴又復(fù)雜,降低量子傳感器的制造成本勢在必行,這也意味著其廣泛采用仍需數(shù)年時間。

如果能夠克服這些挑戰(zhàn),量子導(dǎo)航將如同量子力學(xué)一樣,以微妙而深刻的方式重塑人們的日常生活。