科技日報記者 陸成寬

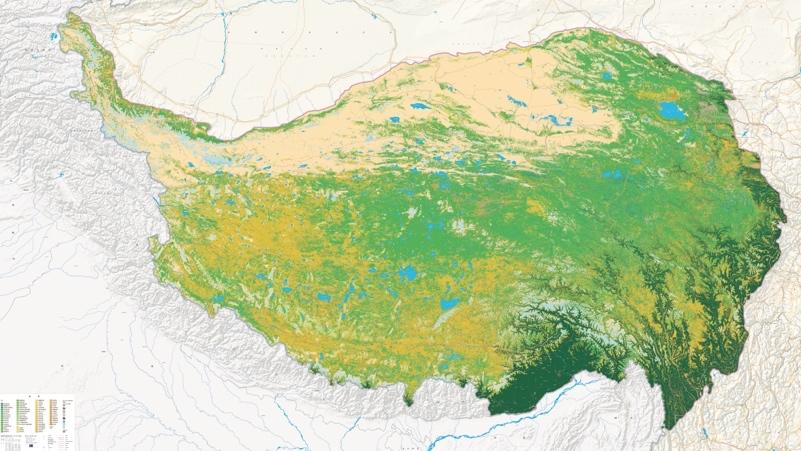

青藏高原草地植被從未如此清晰!在17日舉辦的青藏高原草地植被圖學術研討會上,《青藏高原草地植被群系圖(1:500000)》正式發布。該植被圖由中國科學院大學王艷芬教授領導的團隊繪制,主要基于野外調查數據和多源遙感數據,是首張青藏高原1:50萬草地植被圖。

青藏高原素有“世界屋脊”“亞洲水塔”“地球第三極”之稱,是我國重要的生態安全屏障。該區域生態系統以草地為主體,屬于全球氣候變化敏感區和生態脆弱區。近50年來,在氣候變化加劇與人類活動增強的背景下,青藏高原植被分布格局發生明顯變化,原有植被圖已難以準確反映當前植物群落結構與功能,亟需更新。2017年啟動的第二次青藏高原綜合科學考察,為新一代草地植被圖的繪制提供了新的契機。

在繪制植被圖的過程中,研究團隊提出了一種結合實地調查、多時期衛星遙感數據和人工智能技術的制圖方法,綜合植物的光譜、結構、功能特征以及地形、水熱等環境因素,精細刻畫了高寒草地植物群系的空間分布特征。

“我們共識別出65種主要草地類型,其中高山嵩草草甸、紫花針茅草原、矮生嵩草草甸、垂穗披堿草草甸和線葉嵩草草甸這5個群系分布最廣。”王艷芬說,通過與之前出版的《中國植被圖》進行比較,這項研究發現了青藏高原近40年來植被結構變化。

具體而言,近40年來,喜歡濕冷環境的高寒草甸在草地中的占比從50%大幅上升到了69%,這有力地印證了青藏高原正在變暖變濕的趨勢。不同草地的變化原因各不相同:紫花針茅草原的變化主要受氣候影響,而高山嵩草草甸的變化則可能更多與人類活動有關。同時,這兩種草地在各自區域內的主導地位也顯著增強。

與會專家們對該成果給予了高度評價。他們一致認為,首張青藏高原 1:50 萬草地植被圖的完成,不僅精確描繪了植物群系的空間分布,還闡明了植物碳輸入數量與質量對土壤碳庫穩定性的影響,對該地區的氣候變化應對和可持續發展具有深遠意義,為未來進一步探索該地區的生態系統和生態屏障功能變化奠定了堅實基礎。

(中國科學院大學供圖)