科技日報記者 馬愛平

6月17日是第31個世界防治荒漠化與干旱日,今年全球宣傳主題為“修復土地 釋放機遇”,我國宣傳主題為“科學治沙 興業利民”。

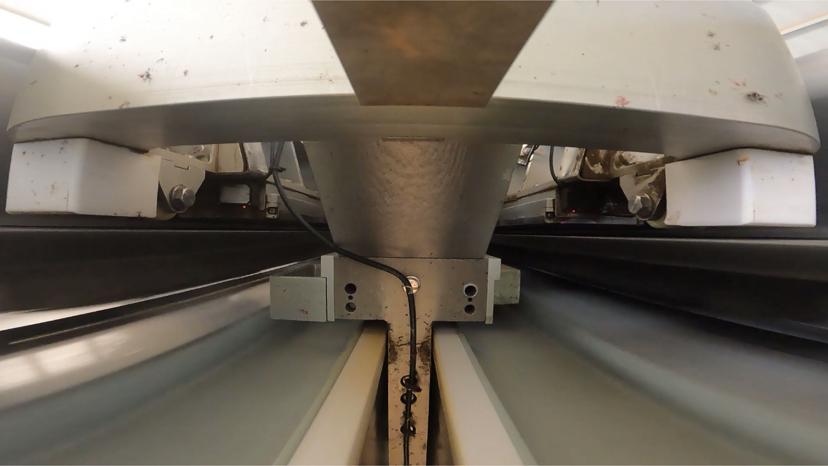

在塔克拉瑪干沙漠邊緣,一株株檉柳與管花肉蓯蓉構成的“綠色衛士”正通過機械化種植技術向沙海深處挺進;在庫布其沙漠的光伏治沙基地,機器人種植隊以每2分鐘30米的速度將沙柳苗植入板結的沙層;在北京燕山山地,數字孿生系統正模擬未來30年森林生態系統的演變軌跡……這些科技治沙的生動場景,正是中國荒漠化防治科技攻堅戰的鮮活注腳。

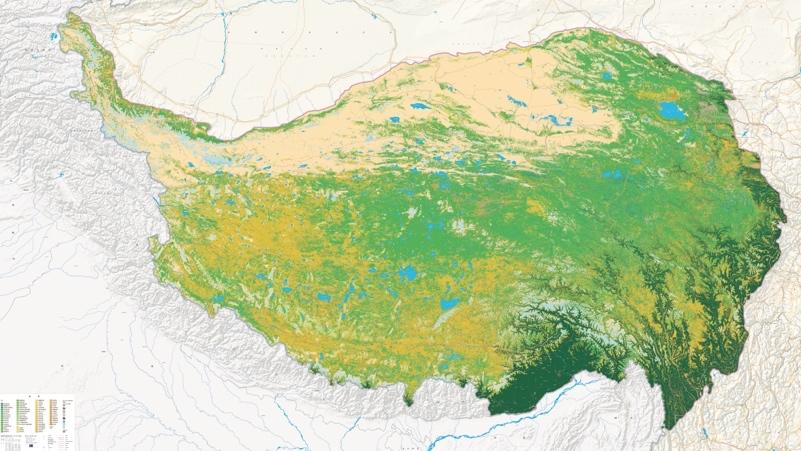

經過近半個世紀的努力,我國成功走出一條具有中國特色的防沙治沙道路。據國家林業和草原局荒漠化防治司司長黃采藝介紹,全國荒漠化和沙化土地面積實現了自2000年以來連續4個調查期“雙縮減”。此外,我國率先實現了土地退化零增長目標,成為全球增綠貢獻最大的國家和荒漠化防治國際典范。

為了讓沙漠戴上“綠圍脖”,中國林科院、中國科學院等科研機構共同努力研發出多種治沙黑科技。這些治沙黑科技包括草方格沙障固沙技術、封育造林技術,包蘭鐵路的防沙治沙技術模式,塔克拉瑪干石油公路的治沙模式,還有敦煌莫高窟“六位一體”防沙治沙體系,青藏鐵路的治沙體系等等。“它們合力為我國‘三北’工程,京津風沙源治理工程以及西北地區的重大基礎設施提供了重要的科技支撐。”中國林科院荒漠化研究所所長吳波說。

我國荒漠化土地主要分布在“三北”地區。“自2023以來,三北工程研究院與中國林科院整合優勢科技力量,按照‘三北’工程三大標志性戰役主攻方向,在黃河‘幾字彎’攻堅戰中部戰區,在科爾沁、渾善達克兩大沙地殲滅戰東部戰區,在河西走廊-塔克拉瑪干沙漠邊緣阻擊戰西部戰區,打造十大孔兌、稀樹草原、環塔鎖邊等15個先行先試科技高地,組成科技特派隊下沉一線蹲點包片,推進科技成果轉化應用。”三北工程研究院院長盧琦說。

在黃河“幾字彎”攻堅戰戰區,中國林科院沙漠林業實驗中心正針對光伏+治沙項目建設中的難題開展科技攻關。“在降雨量不足150毫米的內蒙古磴口縣,重點打造節水高效光伏生態治理模式;在降雨條件相對較好的達拉特旗,重點打造光伏+有機循環產業模式。由科研院所提供技術研發和基礎研究支持,企業負責將科研成果在光伏基地轉化落地,共同推進光伏+生態治理示范區科技高地建設,加快現有成熟技術與模式的集成創新與推廣應用。”該中心副主任張景波說。

“在塔克拉瑪干沙漠南緣生態治理示范區科技高地,我們主要聚焦沙漠南緣生物固沙與沙產業高質量發展、綠洲外圍生態經濟兼用林營建關鍵技術、南疆抗逆林木種質資源庫建設等任務。例如,在新疆和田,我們運用‘物聯網水肥一體化’和‘無人機監測飛防’技術,實現了果園水肥一體高效利用和智能化管控,在穩定固沙的同時保障了紅棗穩產高產。”中國林科院荒漠化研究所研究員馮益明說。

從“沙進人退”到“綠進沙退”,我國堅持依法治沙、科學治沙、工程治沙、產業興沙等。“截至目前,我國已建立26個荒漠生態系統定位觀測站和13個沙塵暴地面監測站,組織開展林草濕荒調查監測;科學推廣寧夏中衛沙坡頭、甘肅民勤、內蒙古磴口、新疆柯柯牙、河北塞罕壩等治理模式;加快防沙治沙機械化、智能化發展,壓沙固沙機械、灌木平茬機械、無人機飛播等得到廣泛應用。”黃采藝說。

(國家林業和草原局供圖)