科技日報記者 付毅飛 何沛蓯

2025年4月25日1時17分,神舟二十號航天員乘組順利進駐空間站核心艙,與神舟十九號航天員乘組成功會師,即將開啟為期6個月的太空生活。此次任務的順利完成,都有哪些新技術在背后“保駕護航”?

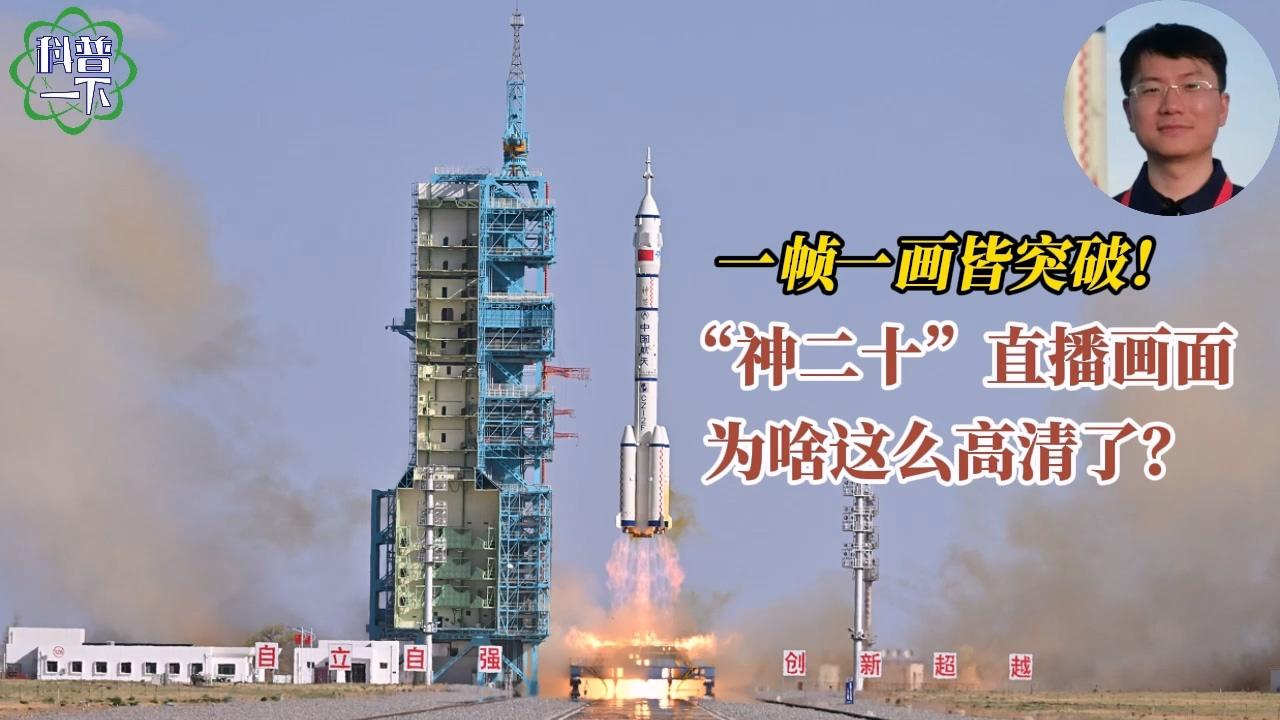

四雙“眼睛”+實時數據傳輸,“神箭”再升級

自1999年首飛以來,有著“神箭”之稱的長征二號F運載火箭(以下簡稱長二F火箭)從未停下成長的腳步。記者從中國航天科技集團一院了解到,相比長二F遙十九火箭,遙二十火箭共進行了32項技術改進。

當長二F火箭劃破天際時,四雙特殊的“眼睛”正緊盯著箭體。該箭首次搭載了全國產化高清攝像頭,圖像覆蓋范圍從3個關鍵區域擴展至8個,包括箭體外表面、二級發動機尾艙、神舟飛船等部位。

“就像給火箭裝上了全景行車記錄儀。”中國航天科技集團陳牧野說,這些高清影像數據為地面人員提供了更多視角、更加全面的實時畫面,能夠更清晰地觀察火箭飛行狀態,并精準判斷火箭關鍵分離動作。

以往火箭正常飛行過程中的部分關鍵數據,需存儲在“黑匣子”中,待返回艙落地后再回收分析。而本次任務火箭的遙測數據傳輸速率,從2Mbps(兆比特/秒)提升至5Mbps(兆比特/秒),相當于每秒可傳輸約100頁A4紙的掃描文檔,實現了飛行數據全程實時測量與下傳。

“這一改變讓沿用24年的回收式存儲器退出了歷史舞臺。”陳牧野說,改進后不僅避免了存儲器回收可能帶來的數據丟失風險,還能在任務過程中同步開展數據分析。

擴容 20%+批產模式,神舟飛船進入“量產時代”

神舟二十號載人飛船是中國空間站進入應用與發展階段后的第5艘載人飛船。科技日報記者從中國航天科技集團五院了解到,研制過程中,五院神舟團隊設計人員在軌道艙原運能基礎上,對飛船承載空間進行了優化設計,拓展出約20%的上行載荷裝載空間,能為空間站運送更多的物資。

目前,神舟飛船發射密度提高到了一年兩發,飛船也進入“量產時代”。研制團隊結合任務特點,建立了“多線并舉,滾動待命”的批產技術狀態管理模式;通過串并行優化、試驗工況優化、自動化測試和遠程測試優化等方式,實現了高效的全流程批產技術創新,大幅壓縮了飛船出廠前研制和發射場測試時間,提高了飛船批產的效率和效益。

記者還了解到,在神舟二十號飛船成功發射的同時,神舟二十一號飛船作為“一船發射,一船待命”的滾動備份型號,也已完成應急救援待命前的全部工作。

交會對接模式中,“奇偶數字” 有門道

此次任務中,神舟二十號飛船在經歷了約6.5小時的飛行后,與空間站天和核心艙完成對接,形成了三船三艙組合體。

神舟二十號飛船此次采用的是和神舟十六號、神舟十八號飛船一樣的徑向交會對接模式,而此前神舟十五號、神舟十七號、神舟十九號飛船,則采用前向交會對接模式。這種“單號”飛船前向交會對接、“雙號”飛船徑向交會對接的現象有什么門道?

據五院技術人員介紹,單從交會對接技術來說,前向對接和徑向對接各有優勢。前向對接在技術上相對成熟,且便于空間站的擴展和物資運輸等任務的開展;徑向對接則為航天員乘組的輪換提供了更多的通道和手段,同時也增加了空間站接納來訪飛行器的能力。交替使用前向和徑向對接方式,可以使空間站的各個對接口得到充分利用,提高空間站的運營效率和靈活性。