劉若涵

日月安屬?列星安陳?

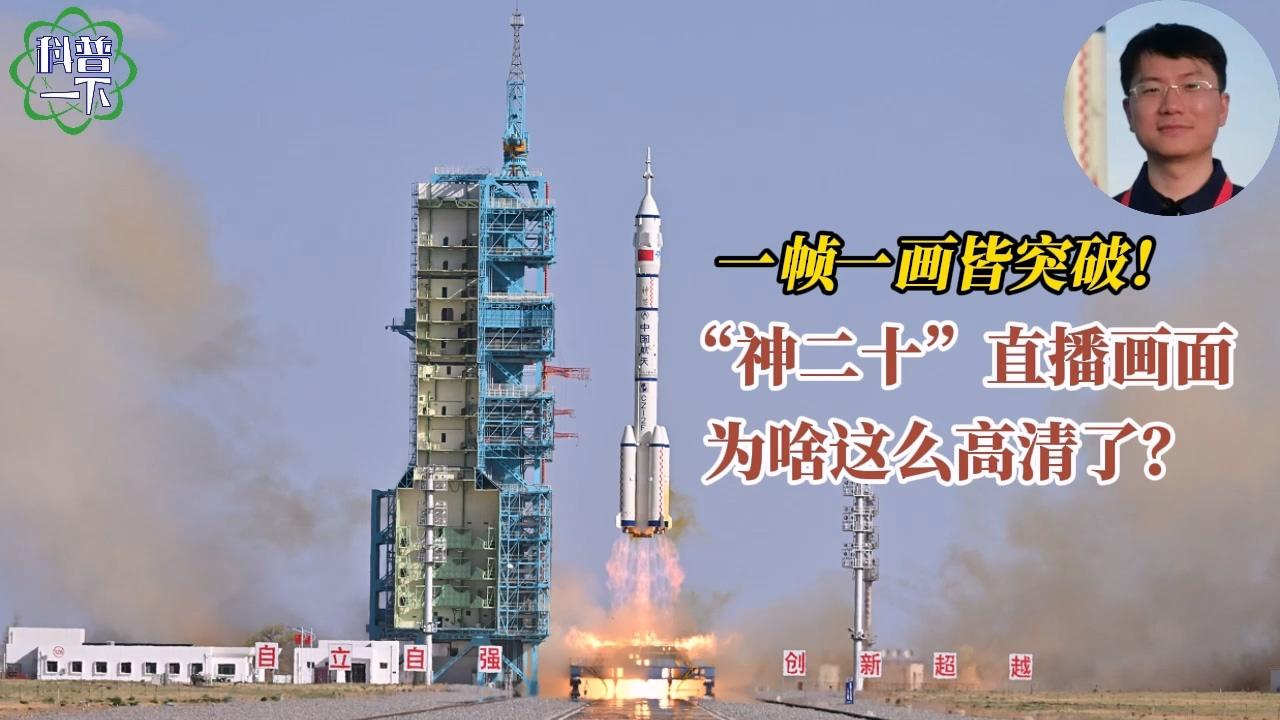

從“奔月”征程到“天問”之旅,從“神舟”穿梭到“天宮”覽勝,火箭尾焰一次次劃破長空,點燃華夏兒女的千年飛天夢想。點火前的緊張、入軌后的喜悅固然使我們難以忘卻,但你可曾有過這樣的疑問:是誰在星辰軌跡中默默丈量,在數(shù)據(jù)洪流中日夜堅守,以智慧和汗水鋪就通天之路?

浙江大學(xué)出版社日前推出的《逐蒼穹——沈榮駿訪談錄》一書,為我們揭開問題的答案。這是一部以中國航天測控事業(yè)為脈絡(luò),記錄老一輩航天人崢嶸歲月的厚重之作。通過中國工程院院士沈榮駿的親述,將“兩彈一星”、北斗導(dǎo)航、載人航天等重大任務(wù)背后的故事娓娓道來,展現(xiàn)了航天人的家國情懷。

作為新中國培養(yǎng)的第一代航天系統(tǒng)戰(zhàn)略科學(xué)家,沈榮駿將一生奉獻(xiàn)給國家導(dǎo)彈航天事業(yè)。軍校畢業(yè)后,他放棄留京工作,奔赴千里外的西北荒漠;任國防科工委副主任期間,他直接組織指揮了包括“神舟”飛船在內(nèi)的50余次火箭、衛(wèi)星大型發(fā)射實驗任務(wù);擔(dān)任浙江大學(xué)航空航天學(xué)院首任院長期間,堅持“國家最需要的關(guān)鍵技術(shù),再難也要干”的辦學(xué)理念,將科研報國的火種傳遞給年輕一代。

書中字里行間鐫刻的自主創(chuàng)新精神令人動容。新中國成立初期,國家尚處于積貧積弱的艱難境地,加之技術(shù)封鎖的重重阻礙,沈榮駿與同事無經(jīng)驗、無設(shè)備、無資料,一度只能采用目測、手繪、口傳的“土辦法”開展實驗。在經(jīng)歷過爆炸的驚險、品嘗過失敗的苦澀之后,我國第一代遙測系統(tǒng)、第一艘遠(yuǎn)洋測量船、第一個近地和同步軌道衛(wèi)星測控網(wǎng)等一項項自主創(chuàng)新成果相繼問世,主要設(shè)備、元器件全部實現(xiàn)自主研發(fā),世界先進(jìn)的航天測控體系逐步成型,“看不見的眼睛”終于編織成“天羅地網(wǎng)”……無數(shù)飽含時代溫度的記憶,勾勒出中國航天事業(yè)從無到有、從小到大、從弱到強(qiáng)的光輝軌跡。

本書以質(zhì)樸語言串聯(lián)起一系列栩栩如生的故事,即便是晦澀難懂的專業(yè)術(shù)語,也在沈榮駿的講解中變得易于理解。例如書中所述,如果將發(fā)射火箭比作放飛風(fēng)箏,那么“測控”就好比是牽引風(fēng)箏的線,一旦斷裂,火箭的去向便無從知曉。衛(wèi)星在太空中的運行、維護(hù)等,也都需要依靠龐大而復(fù)雜的地面跟蹤測控系統(tǒng),對其進(jìn)行實時測量、計算、預(yù)報和控制等,因此航天測控不僅是“風(fēng)箏線”,更是航天活動的“指揮棒”、航天員的“生命線”。如此種種,陌生的概念被賦予生動的畫面。

更難得的是,訪談并未回避發(fā)展過程中的爭議與挫折,無論是“年輕氣盛”的沈榮駿就“測控系統(tǒng)如何建設(shè)”等問題多次與錢學(xué)森先生當(dāng)面爭論,還是“東風(fēng)二號”“長二捆”運載火箭等發(fā)射任務(wù)的故障挫折,都真實地展現(xiàn)了科學(xué)探索的不確定性和曲折性,凸顯了航天人實事求是、愈戰(zhàn)愈勇的創(chuàng)新膽識。

《逐蒼穹——沈榮駿訪談錄》的獨特價值還在于,其超越了單純的技術(shù)敘述,通過沈榮駿的個體敘事,折射出航天人與時代精神的深層共振。書中描繪的科學(xué)家群像——有饑病交加也要堅持完成國家重大任務(wù)的技術(shù)員,有在發(fā)射失敗后“隱身”潛心查找問題的科學(xué)家,也有在爭議中敢于擔(dān)當(dāng)?shù)臎Q策者……這些群像無不展現(xiàn)出一代航天人將個人命運與國之重器緊密相連的赤子情懷,以及“千人一枚彈,萬人一桿槍”的協(xié)作精神,“特別能吃苦、特別能戰(zhàn)斗、特別能攻關(guān)、特別能奉獻(xiàn)”的航天精神。

惟其艱難,方顯勇毅;惟其磨礪,始得玉成。掩卷而思,測控數(shù)據(jù)何嘗不是另一種史詩?它們默默記載著老一輩科學(xué)家的青春與白發(fā),見證著中國航天從追趕到領(lǐng)跑的滄桑巨變。一代代航天人都有屬于自己的崢嶸歲月,相信他們用生命熱忱書寫的“蒼穹之書”,終將在浩瀚星海中找到最璀璨的注腳。