科技日報記者 吳葉凡

記者22日從國家圖書館獲悉,中華古籍智慧化服務平臺(以下簡稱“平臺”)23日上線試運行。國家圖書館信息技術部副主任甘蒂介紹,平臺匯聚國家圖書館和全國公共圖書館的珍貴古籍資源,將人工智能(AI)技術運用在古籍文字識別、自動標點、命名實體識別、知識圖譜構建等方面,為社會公眾、古籍學界及科研人員提供智能化、個性化古籍閱讀服務。

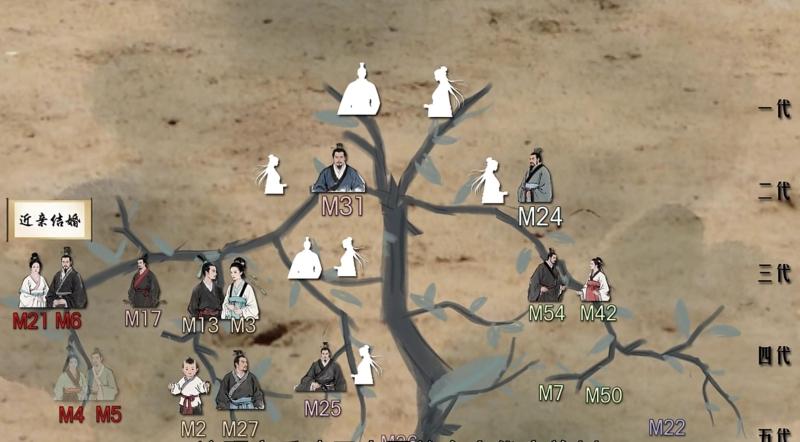

當讀者在平臺上打開一本《昌黎先生集》,頁面中央是古色古香的古籍影像圖片,左側是目錄欄,右側是主要的功能區,展示了圖片識別后生成的文本。當鼠標點擊右側的“句讀”按鈕,文本就自動加上了標點。當鼠標輕點“譯”字按鈕,文本下方就生成了白話譯文。知識標注功能則用不同顏色,對文字中涉及的人物、地點、時間、職官、著作等進行標注處理,幫助讀者快速定位和理解古籍中的關鍵信息。平臺還為讀者提供了字典查詢、古今地名、紀年轉換等工具,輔助讀者學習利用古籍。

“無論是自動句讀、文白翻譯還是知識標引,這些功能都由AI技術完成。通過不斷的模型訓練、調優,大模型對古籍文本的理解和分析能力大大增強。”國家圖書館信息技術部數字資源發布與應用管理組工程師夏恩賞說,平臺還為用戶配備了AI智能助手。

特色專題服務也是平臺一大亮點。夏恩賞介紹,平臺匯集了“古籍里的黃河”“百部經典”“山海經”等特色專題,通過生動、立體的方式,展現古籍中蘊含的文化風貌。“比如,‘古籍里的黃河’專題整合了黃河沿岸地方志、碑帖、輿圖、諭旨奏章等多種古籍資源,關聯了國家圖書館公開課等音視頻資源,通過黃河流域圖、知識圖譜等多種方式,將典籍以生動形式轉化為觸手可及的知識內容,為我們展示古籍中的黃河風貌。”夏恩賞說。

據介紹,平臺采取共建共享的資源建設方式,在全國智慧圖書館體系框架下,國家圖書館和各地公共圖書館及古籍存藏單位按照統一的標準開展資源加工。截至目前,平臺已匯聚發布國家圖書館及各地珍貴古籍資源1萬余種、10萬余冊,涵蓋經、史、子、集多個類目,并提供各省古籍專題資源鏈接,為廣大用戶提供更為豐富多樣的古籍閱讀服務。

記者了解到,下一步,平臺將推出小程序,在移動端為讀者提供AI識圖、文白翻譯、提問式檢索等功能,方便讀者通過手機閱讀古籍。未來,平臺還將推出古籍整理與眾包模塊,吸引更多讀者參與古籍數字化整理與開發,不斷實現古籍智慧化服務升級與創新。