科技日報記者 陸成寬

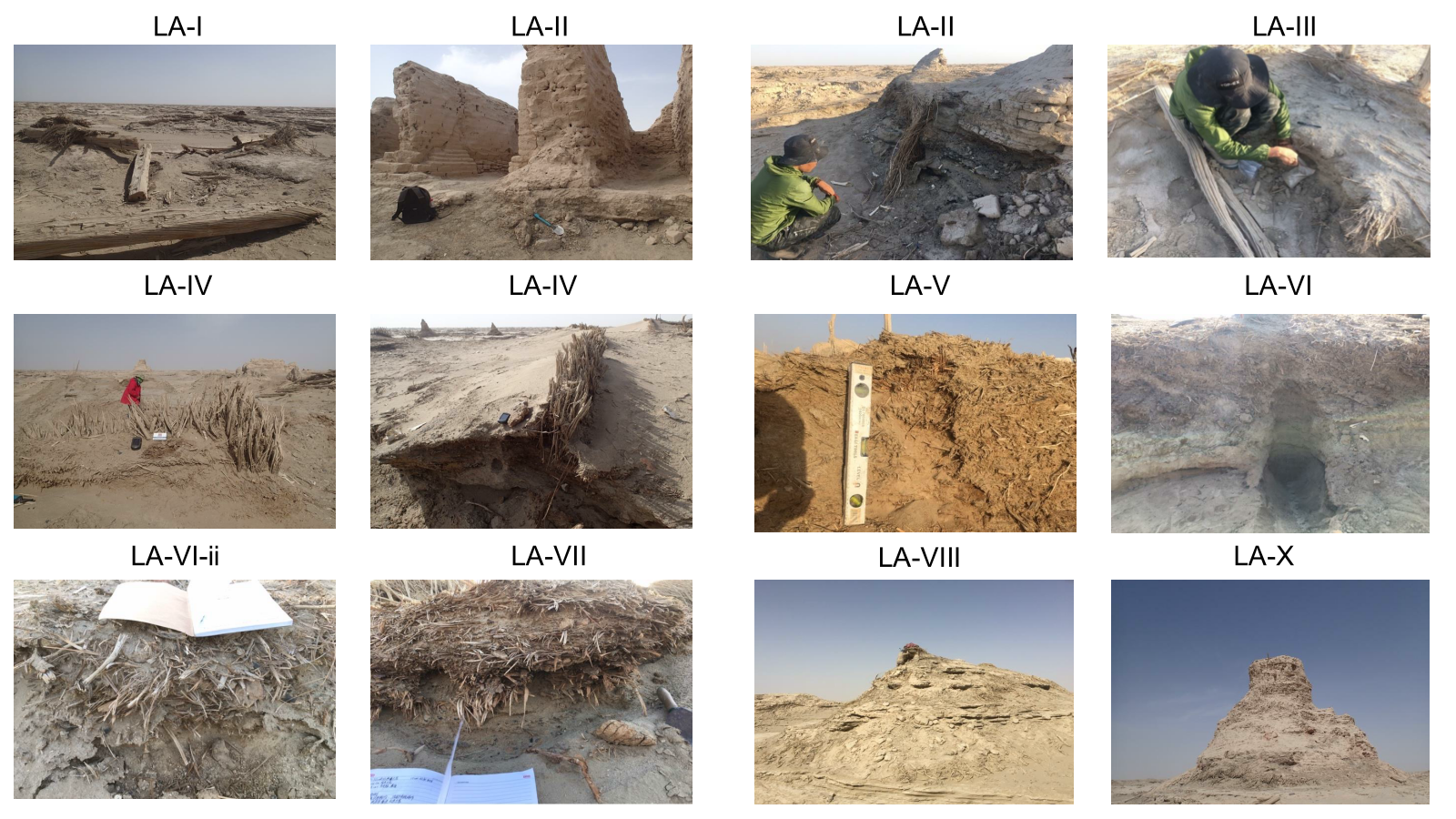

樓蘭古城的興衰發展一直是個謎,這項研究給出答案。記者22日從中國科學院地質與地球物理研究所獲悉,利用碳十四測年法等科技手段,來自該所等單位的科研人員建立了包含70個測年數據的樓蘭考古遺址測年數據庫,成功揭示樓蘭古城的興衰史。相關研究成果發表于《地理科學雜志》。

樓蘭古城曾是絲綢之路上的璀璨明珠,如今只剩下一片廢墟。這座古城是什么時候建造的?城市規模是怎么逐漸擴大的?整個發展過程經歷了哪些重要階段?這些問題吸引學術界持續關注。為撥開歷史迷霧,科研人員將目光投向深埋地下的“時間膠囊”——樓蘭古城遺址中留存的各種人類活動遺存,采集了61個不同地點的碳十四測年樣本,再結合以往發表的9個碳十四測年樣本,還原了樓蘭古城波瀾壯闊的城市發展史。

他們發現,約公元前500年至公元前200年,樓蘭古城尚處于萌芽的村落時代,當時的居民過著樸素的生活;約公元前200年至公元100年,樓蘭古城迎來了初具規模的城鎮時代,當時的人們已經開始實行農業和畜牧業相結合的生產方式;約公元100年至公元400年,樓蘭古城進入繁榮的城市時代,當時可能存在冶金活動,也出現了僧侶、士兵、官員和鐵匠等不同的職業;約公元400年后,樓蘭古城走向衰落。

“這項研究通過考古遺跡年代測定,使我們對樓蘭古城的發展脈絡有了更為清晰的認識。我們認為,樓蘭的興盛與西風帶和印度季風帶來的水汽增加存在關聯,充沛的冰川融水滋養了塔里木河和孔雀河,為樓蘭的農業和畜牧業提供了充足的水源,支撐了人口的增長和城市的發展。”中國科學院地質與地球物理研究所副研究員徐德克說,樓蘭古城的衰落,可能與氣候變化導致的水源短缺、人類對水資源的過度開發以及戰爭和饑荒等多種因素有關。

徐德克表示,這項研究讓我們更真切地感受到樓蘭古城的興衰沉浮,為我們理解古代文明與環境變遷之間的復雜關系,提供了重要的科學依據。

(中國科學院地質與地球物理研究所供圖)