科技日報記者 劉垠 崔爽 侯萌 王菲

千年黃巖蜜橘在種質創新中煥發新活力,往昔野果胡柚成為不斷出圈的“共富金果”,寸草不生的鹽堿地化身豐產田,“美麗鄉村”撐起“萬億”旅游產業……

當高質量發展邂逅鄉村,會碰撞出怎樣的火花?連日來,科技日報記者跟隨“高質量發展調研行”浙江主題采訪活動深入田間地頭,探尋當地鄉村振興的“共富密碼”。從杭州到寧波,從舟山到臺州,我們看到了傳統農業的進擊轉型,也看到了未來農業的無限可能。

原生品種“二次新生”

走進位于浙江省臺州市黃巖區的中國黃巖蜜橘種源研究中心(以下簡稱“研究中心”),一張黃巖蜜橘品種演變譜系圖引人駐足,關聯品種如同分叉生長的樹枝四散開來。

蜜橘是黃巖的“千年品牌”。近年來,黃巖蜜橘原始種質收集保護逐步強化,研究中心與華中農業大學、中國農業科學院柑桔研究所等合作,原生品種實現“二次新生”,新品種研發推廣加速。

浙江省臺州市黃巖區農業農村局總農藝師王立宏介紹,研究中心已選育出“東江1號本地早”“早熟本地早”等具有無核、高糖、早熟、美觀等特性的新種質,使得黃巖蜜橘的市場競爭力大幅提升。

如今,黃巖蜜橘種植正朝著數智化、綠色化穩步邁進。研究中心與浙江省柑橘研究所建成1.5萬平方米數字化育種大棚,開展雜交育種、航天育種,創制3000多個新種質,推動黃巖柑橘全產業鏈產值提升至20億元。

“黃巖智慧果園一張圖”數字化服務平臺為全區5.4萬畝柑橘生產提供種植規劃、減肥減藥、技術優化等精準方案,可降低生產成本10%以上。研究中心還成功研制全國首臺植物表型智能機器人,開發多功能遙控軌道運輸彌霧機和柑橘木虱蟲情實時遠程監測預警系統等,助力柑橘產業實現量質齊升。

值得一提的是,研究中心還建成30余家數字橘園、精品柑橘基地等。“我們把柑橘生態種植過程中的數據收集起來,用于指導生產實踐,通過健康土壤培育、農業廢棄物資源化利用、水肥一體精準化調控等,對各環節嚴格管控,實現綠色栽培。”浙江大學環境與資源學院研究員田生科說。

近年來,黃巖還打造中國柑橘博覽園、貢橘園等地標景點,引進云尚小鎮等20多個共富項目,融入采摘、研學、康養、文創等業態,每年吸引游客近100萬人次,相關旅游收入達10億元。

“未來農場”展現無限可能

一個人能管理7000畝地嗎?不僅能,而且感覺“很爽”。浙農耘科(岱山)農業有限公司現場負責人周理達說,“這得益于科技的進步和智慧農業的發展。”

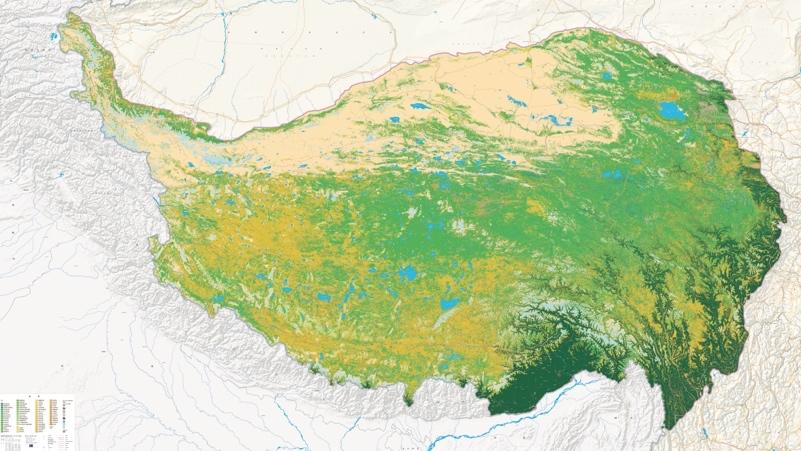

當記者走進浙江省舟山市岱山現代農業產業園時發現,未來農業的高科技發展超乎想象。在這里,通過實施浙江省內規模最大的鹽田復墾項目,傳統鹽田不僅“變身”豐收稻田,還成為了充滿智慧的“未來農場”。

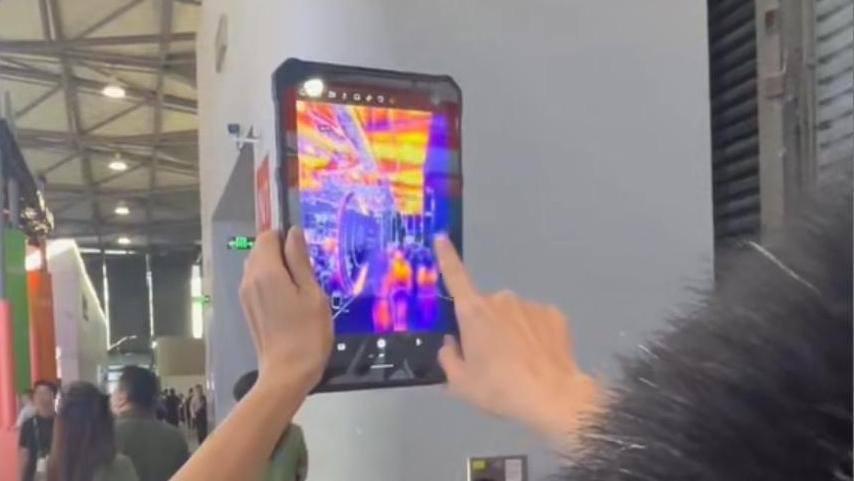

無人拖拉機和無人機在田間協同作業,長達百米的自走平移式噴灌機正在噴灌作業,30多個物聯網檢測設備收集地情、水位、蟲報、土壤鹽分等數據信息……廣袤的農田中,農民很少,隨處可見的是各種現代化設備。

周理達手中的無人巡檢機搭載多光譜傳感器,每天自動飛行巡檢后,可精準感知各地塊苗情信息。如果有地塊出現蟲害,它會把信息傳遞給植保無人機,由后者進行精準噴藥。

地處海島,淡水資源短缺一直是制約舟山農業發展的難題。為此,園區鋪設了20多公里低壓管道灌溉,解決了明渠灌溉易出現的蒸發浪費、“跑冒滴漏”等問題,較傳統灌溉節水20%以上。同時,結合應用設施農業雨水收集循環利用、零排放節水等新模式,水資源利用率從70%提至85%以上,實現鹽堿水的綜合利用。

為提升鹽堿地種養經濟效益,園區還探索生態混養模式。比如,在旱地區塊推廣西蘭花-旱糧復種生產模式,在水田區域規模種植水稻,探索“稻蝦、稻蟹、稻魚”生態種養模式。利用青蟹—害蟲—排泄物—稻田的食物鏈關系,構建生物循環過程,提升農業生態與經濟效益。目前,園區畝均收益已超過7000元。

園區另一端溫室大棚內,無土栽培的蔬果鋪展開來,一排排水培蔬菜很是誘人。“整個水培系統的水肥可無限循環使用,通過物聯網技術和水肥一體灌溉系統,能做到精準控水控肥。”浙江海宙農業科技有限公司負責人胡斌告訴記者。

該公司還與中國農業科學院開展富碳農業集成應用合作,把工業廢棄的二氧化碳通過管道輸送到大棚內,用作農作物碳肥。據測算,年均每畝吸收3噸二氧化碳,各類蔬果種植年畝產增值40%—60%,降低農藥使用量50%—60%,實現農業富碳、工業減碳的“雙向奔赴”。

來自浙江省農業農村廳的數據顯示,2023年,浙江省農業科技進步貢獻率達67.97%,其中農作物耕種收綜合機械化率增速遠快于全國平均水平。