科技日報記者 洪敬譜 管晶晶 張佳星 周思同

昔日破舊不堪的老房子,現今變成了環境優美的高檔小區;過去對城市基礎設施安全不夠了解,現在已經搭建起城市生命線的“安全屏障”;以往臟亂差的淮河沿岸,如今成了市民爭相“打卡”的城市中心公園……近日,科技日報記者跟隨“高質量發展調研行”主題采訪活動走進安徽,近距離感受江淮大地的日新月異。

群眾住房條件得到明顯改善、人居質量持續改善,城市生命線安全工程建設全國示范,城市更新、智能建造、海綿城市建設、黑臭水體治理等納入國家試點示范……近年來,安徽省各級政府部門在科技惠民方面出臺了一系列舉措,一項項改革措施、一個個民生工程,托起了人民群眾穩穩的幸福生活。

老舊小區煥新顏

“終于圓夢了!”剛剛搬新家的合肥儀表廠退休職工楊玉瑞對記者說,從居住幾十年的破舊紅磚瓦房搬到了高檔豪華的帶電梯洋房,他心里美滋滋的。

位于合肥市包河區蕪湖路街道的合肥儀表廠宿舍,始建于二十世紀六七十年代,房屋多為磚混、磚木結構,老化嚴重,安全隱患多,群眾改造意愿強烈。

從2018年底開始,蕪湖路街道等單位通過開展摸排動員、土地征收、項目建設、回遷分房等工作。今年4月22日,小區500多戶居民終于實現了原地回遷,圓了安居夢。

“分房那天,我們歡天喜地,大家對新小區的質量和環境都十分滿意!”楊玉瑞說。

“項目建設過程中,我們堅持創新發展,融入科技元素,提高建設品質。”項目負責人、中鐵四局集團房地產開發有限公司副總經理吳叁子說,項目融入了“海綿城市”理念,通過采用雨水收集池、透水鋪裝、下凹式綠地等方式,打造集收集、儲存和利用于一體的雨水綜合管理系統,還使用了高效節能的建筑材料和設備,大幅度降低了能源消耗和碳排放,提升了居住品質。

“住房是最大的民生。”安徽省住建廳二級巡視員汪恭文介紹,今年以來,安徽已籌集建設2293套保障性住房,已開工建設2.42萬套城中村改造安置住房,居民簽訂協議2.08萬戶。

城市安全有保障

燃氣、橋梁、供水、電網……這些與居民生活密切相關的城市基礎設施,共同構成了保障城市運行發展的“城市生命線”。

在清華大學合肥公共安全研究院里的安徽省城市生命線智慧監管中心,大屏幕里實時更新著“城市生命線”的各類數據,管線風險評估、監測設備分布、預警情況等信息一目了然。

2015年,合肥市依托清華大學合肥公共安全研究院,啟動城市生命線安全工程建設,綜合運用物聯網、云計算、大數據等手段,搭建起了城市生命線的“安全屏障”。

如今,各類預警事件響應時間平均為7分鐘,聯合處置時間由過去的24小時以上縮短到1小時。可以說,合肥市城市生命線安全工程構建了護衛城市安全的“數字哨兵”,實現“從被動應對向主動防控”的轉變。

安徽是城市生命線安全工程的“起源地”。2021年,安徽省委、省政府在總結合肥經驗的基礎上,出臺《關于推廣城市生命線安全工程“合肥模式”的意見》,之后“合肥模式”正式推向全省。三年多來,安徽各地聯動推進工程建設、產業發展和城市功能品質活力提升,在全國率先實現省轄市全覆蓋。

截至目前,安徽省城市生命線安全工程做法實現了“從一域探索向全國推廣”的轉變,安徽經驗已在北京、天津、深圳、成都、西安等60多個國內城市和新加坡等10多個“一帶一路”國家推廣。

生態畫卷在鋪展

近日,蚌埠市淮河沿岸停泊了上百輛房車,車隊綿延數百米。“作為蚌埠人,之前因為生態環境不好,我都不敢帶朋友來淮河。但現在,一有朋友來蚌埠,我就帶他來看‘靚淮河’工程。”66房車隊指揮長何承勝對記者說,這次他組織了130多輛來自全國各地的房車來淮河岸邊“打卡”。

悠悠淮河綿延千里,從蚌埠穿城而過。然而,由于河道淤積、生態退化、亂耕散養、偷倒垃圾等問題,淮河一度成了蚌埠城市“臟亂差的集中帶”。如何讓淮河美起來、靚起來,成為蚌埠人民的共同心愿。

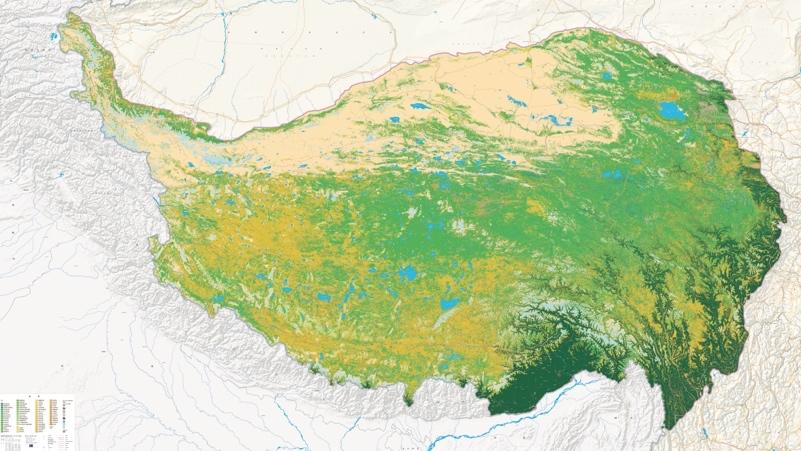

蚌埠市政協副主席、市水利局局長荀異然介紹,2021年,蚌埠市實施主城區淮河防洪交通生態綜合治理“靚淮河”工程,全面修復河道生態、提升城市品質,繪就了“水清岸綠、河暢景美、人水和諧”的城市美麗生態新畫卷。三年來,蚌埠市把“靚淮河”打造成了“城市客廳”和“市民公園”。

荀異然表示,蚌埠在打造美麗幸福河湖、構建人水和諧生態的同時,加快調整發展方式,依托合蕪蚌國家自主創新示范區等平臺,大力發展硅基生物基新材料等綠色產業,激發城市發展新動能。

如今,沿著淮河北岸的淮上區工業園區一路前行,一座座現代化廠房拔地而起、一個個大項目充滿活力、一批批高新企業在此集聚發展。安徽科技惠民的故事,還將不斷更新。